我很感觉困难,因为才讲到正文,讲的便是老子。老子的学说,是最高深玄远的,而且骤然看去很像无用,恐怕把诸君的兴味打断了,所以我先奉劝诸君几句话。头一件,诸君虽然听得难懂,还须越发留心听下去,因为你的脑有一种神秘力量会贮藏识想,久后慢慢发芽。你现在虽不懂,将来要懂起来。我的讲议总可以给你一个大帮助,像吃橄榄,慢慢的会回甘哩。第二件,诸君别要说这种学问无用,因为我们要做事业要做学问,最要紧是把自己神智弄得清明,正和做生意的人要有本钱一般。像老子、庄子,乃至后来的佛学,都是教我们本钱的方法。我第一次讲学问分类的时候,说那第二类精神生活向上的学问,一部分就是指这些。这些操练心境的学问,恰恰和你们学体育来操练身体一般,万不可以说他无用。

如今讲到本题了,研究老子学说就是研究这部“五千言的《老子》”。这部书有人叫它做《道德经》,虽然是后起的名称,但他全部讲的不外一个“道”字,那是无可疑了。这书虽然仅有五千字,但含的义理真多。我替诸君理出个眉目,分三大部门来研究:第一部门是说道的本体,第二部门是说道的名相,第三部门是说道的作用。

第一 本体论

什么叫做本体论?人类思想到稍为进步的时代,总想求索宇宙万物从何而来,以何为体,这是东西古今学术界久悬未决的问题。据我想来,怕是到底不能解决。但虽然不能解决,学者还是喜欢研究他。研究的结果,虽或对于解决本问题枉用工夫,然而引起别方面问题的研究,于学术进步,就极有关系了。今为引起诸君兴味起见,要把全世界学术界对于这问题的大势,用最简略的语句稍为说明。

这个问题最初的争辩,就是“有神论”和“无神论”。有神论一派,说宇宙万有都是神创造的,然则宇宙无体,神就是他的体。我们不必研究宇宙,只要研究“神”就够了。但“神”这样东西,却是只许信仰,不许研究,所以主张有神论的,归根便到学问范围以外,总要无神论发生,学问才会成立,所谓“本体论”才会成个问题。第二步的争辩,就是“一元论”“二元论”“多元论”或是“唯物论”“唯心论”“心物并行论”,其错综关系略如下:

既已将神造论打破,则万有的本体,自然求诸万有的自身。最初发达的,是从客观上求,于是有一元的唯物论或多元的唯物论。一元的唯物论,当很幼稚的时代,是在万物中拈出一物认他为万物之本,如希腊的德黎士thales,说水为万物之本,波斯教说火为万物之本;印度有地宗、水宗、火宗、风宗、空宗、方宗、时宗等。多元的唯物论,如中国阴阳家言“五行化生万物”、印度顺世外道言“四大地火水风生一切有情”等。还有心物混杂的多元论,如印度胜论宗说万有由九种事物和合而生,一地二水三火四风五空六时七方八我九意。但多元论总是不能成立,因为凡研究本体的人,原是要求个“一以贯之”的道理,这种又麻烦又有罅漏的学说,自然不能满意,所以主张唯物论的人,结果趋向到一元,印度诸外道所说的“极微”,近世欧美学者说原子的析合、电子的振动,算是极精密之一元的唯物论了。以上所说各派的人,都是向客观的物质求宇宙本体。但仔细研究下去,客观的物质是否能独立存在,却成了大问题。譬如这里一张桌子、一块黑板,拿常识看过去,都说是实有其物,但何以说他是有?是由我的眼看见,由我的心想到。然则桌子黑板,是否能离开了我们意识独立存在?假如我们一群人都像桌子一般没有意识,是否世界上还能说有这块黑板?我们一群人都像黑板一般没有意识,是否世界上还能说有这张桌子?再换一方面说,诸君今日听我说了桌子黑板之后,明天虽然把这桌子黑板撤去,诸君闭眼一想,桌子黑板,依然活活现出来。乃至隔了许多年,诸君离开学校到了外国,一想起今日的情事,桌子黑板,还牢牢在诸君心目中。这样说来,桌子黑板的存在,不是靠他的自身,是靠我们的意识。简单说,就是只有主观的存在,没有客观的存在。这一派的主张,就是唯心的一元论。

在欧洲哲学史上,唯物唯心两派的一元论,直闹了二千多年,始终并未解决。其中还常常有心物对立的二元论来调和折中,议论越发多了。再进一步,本体到底是“空”呀还是“有”呢,又成了大问题。主张唯物论的,骤看过去,好像是说“有”了,但由粗的物质推到原子,由原子推到电子、电子的振动,全靠那视而不见听而不闻的“力”,到底是“有”还是“空”,就很难说了。主张唯心论的,骤看过去,好像是说“空”了,但唯心论总靠“我”自己做出发点。“我”到底有没有呢?若是连“我”都没有,怎么能用思想呢?所以法国大哲笛卡儿有句很有名的话,说“我思故我在”,我既不“空”,那末,宇宙本体,自然也都不“空”了。所以这“空有”的问题,也打了几千年官司,没有决定。这是印度人和欧洲人研究本体论的大略形势。

佛说却和这些完全不同,佛说以为什么神咧、非神咧、物咧、心咧、空咧、有咧,都是名相上的话头,一落名相,便非本体。本体是要离开一切名相才能证得的。《大乘起信论》说得最好:

依一心法有二种门。一者心真如门,二者心生灭门。是二种门皆各总摄一切法……以是二门不相离故。

心真如门是说本体,心生灭门是说名相。真如的本体怎么样呢?他说:

是故一切法,从本已来,离言说相,离名字相,离心缘相,毕竟平等。无有变异,不可破坏。唯是一心,故名真如。以一切言说假名无实,但随妄念,不可得故。言真如者,亦无有相,谓言说之极,因言遣言,此真如体无有可遣。以一切法悉皆真故,亦无可立,以一切法皆同如故,当知一切法不可说不可念,故名为真如。

我们且看老子的本体论怎么说法。他说:

有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰“道”,强名之曰大。

又说:

天法道,道法自然。

又说:

谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根,绵绵若存,用之不勤。

又说:

玄之又玄,众妙之门。

又说:

道冲而用之,或不盈,渊兮似万物之宗……湛兮似或存。吾不知谁之子,象帝之先。

又说:

视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微,此三者不可致诘,故混而为一……绳绳兮不可名,复归于无物,是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。

又说:

道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象。恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精。其精甚真,其中有信。

又说:

微妙玄通,深不可识,夫唯不可识,故强为之容。

我们要把这几段话细细的研究出个头绪来。他说的“先天地生”,说的“是谓天地根”,说的“象帝之先”,这分明说道的本体,是要超出“天”的观念来。他把古代的“神造说”极力破除,后来子思说“天命之谓性,率性之谓道”,董仲舒说“道之大原出于天”,这都是说颠倒了。老子说的是“天法道”,不说“道法天”,是他见解最高处。

他说“有物混成”,岂不明明说道体是“有”吗?他怕人误会了,所以又说“视之不见……听之不闻……搏之不得……绳绳兮不可名,复归于无物”。然则道体岂不是“无”吗?他又怕人误会了,赶紧说“是谓无状之状,无物之象”。又说“惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物”。然则道体到底是有还是无呢?老子的意思以为有咧无咧,都是名相的边话,不应该拿来说本体。正如《起信论》说的:“真如自性,非有相,非无相,非非有相,非非无相,非有无俱相。”然则为什么又说有说无呢?所谓“因言遣言”,既已知我们说这“道”,不能不假定说是有物,你径认他是“有”却不对了,不得已说是“非有”,你径认他是“非有”,又不对了,不得已说是“非非有”。其实有无两个字都说不上,才开口便错。这是老子反复叮咛的意思。

究竟道的本体是怎么样呢?他是“寂兮寥兮”“视之不见听之不闻搏之不得”的东西,像《起信论》说的“如实空”。他是“其中有精,其精甚真,其中有信”的东西,像《起信论》说的“如实不空”。他是“独立而不改周行而不殆”的东西,像《起信论》说的“毕竟平等无有变异不可破坏”。他是“可以为天下母”“似万物之宗”“是谓天地根”的东西,像《起信论》说的“总摄一切法”。《庄子·天下篇》批评老子学说,说他“以虚空不毁万物为实”,这句话最好。若是毁万物的虚空,便成了顽空了。如何能为万物宗为天地根呢?老子所说,很合着佛教所谓“真空妙有”的道理。

他的名和相,本来是不应该说的,但既已开口说了,只好勉强找些形容词来。所以说,“微妙玄通深不可识,夫惟不可识,故强为之容”。试看他怎么强为之容,他说了许多“寂兮寥兮”“窈兮冥兮”“惚兮恍兮恍兮惚兮”,又说“渊兮似……”“湛兮似……”,又说“豫焉若……犹然若……俨兮若……涣兮若……敦兮其若……旷兮其若……混兮其若……”,不直说“万物之宗”,但说“似万物之宗”。不直说“帝之先”,但说“象帝之先”。不直说“不盈”,但说“或不盈”。不直说“存”,但说“绵绵若存”。因为说一种相,怕人跟着所说误会了,所以加上种种不定的形容词,叫你别要认真。

“名”也是这样,他说“吾不知其名,字之曰道,强名之曰大”,又说“是谓玄牝”,又说“玄之又玄”,又说“无状之状,无象之象,是谓惚恍”。因为立一个名,怕人跟着所立误会了,所以左说一个,右说一个,好像是迷离惝恍,其实是表示不应该立名的意思。

然则我们怎么样才能领会这本体呢,佛经上常说“不可思议”,寻常当作“不能够思议”解,是错了。他说的是“不许思议”,因为一涉思议便非本体,所以《起信论》说“离念境界唯证相应”。老子说的,也很有这个意思。他说“知者不言,言者不知”,又说“其出弥远,其知弥少”,又说“为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为”。因为要知道道的本体,是要参证得来的,不是靠寻常学问智识得来的,所以他又说“绝学无忧”,他又说“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道也”。道的本体,既然是要离却寻常学问智识的范围去求,据一般人想来,离却学问智识,还求个什么呢?求起来有什么用处呢?怪不得要大笑了。

第二 名相论

本体既是个不许思议的东西,所以为一般人说法,只得从名相上入手。名相剖析得精确,也可以从此悟入真理。佛教所以有法相宗,就是这个缘故。我们且看老子的名相论,是怎么样。他的书第一章,就是说明本体和名相的关系。他说道:

道可道,非常道;名可名,非常名。无名天地之始,有名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名。同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。(断句有与旧不同处应注意)

这一章本是全书的总纲,把体、相、用三件都提挈起来。头四句是讲的本体,他说:“道本来是不可说的,说出来的道,已经不是本来常住之道了。名本来不应该立的,立一个名,也不是真常的名了。”但是既已不得已而立些“名”,那“名”应该怎样分析呢?他第五六两句说道:“姑且拿个无字来名那天地之始,拿个有字来名那万物之母罢。”上句说的就是《起信论》的“心真如门”,下句说的就是那“心生灭门”,然则研究这些名相有什么用处呢?他第七第八两句说:“我们常要做‘无’的工夫,用来观察本来的妙处;又常要做‘有’的工夫,用来观察事物的边际。”他讲了这三段话,又怕人将有无分为两事,便错了,所以申明几句,说:“这两件本来是同的,不过表现出来名相不同,不同的名叫做有无,同的名叫做什么呢?可以叫做‘玄’。”这几句又归结到本体了。

[附言]老子书中许多“无”字,最好作“空”字解。“空”者像一面镜,镜内空无一物,而能照出一切物来。老子说的“无”,正是这个意。

然则名相从那里来呢?老子以为从人类“分别心”来。他说道:

天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相较,高下相倾,音声相和,前后相随。

他的意思是说:“怎么能知道有‘美’呢?因为拿个‘恶’和他比较出来,所以有‘美’的观念,同时便有‘恶’的观念。怎么能知道有‘善’呢?因为拿个‘不善’和他比较出来,所以有‘善’的观念,同时便有‘不善’的观念。所谓‘有无’‘难易’‘长短’‘高下’‘前后’等等名词,都是如此。”他以为宇宙本体原是绝对的,因这分别心才生出种种相对的名,所以他又说:

自古及今,其名不去,以阅众甫(阅同说,众甫谓万物之始),吾何以知众甫之然哉?以此。

意谓:“人类既造出种种的名,名一立了,永远去不掉。就拿名来解说万有,我们怎么样能知道万有呢?就靠这些名。”《楞严经》说的“无同异中炽然成异”,即是此意。

既已有名相,那名相的孳生次第怎么样呢?他说:

道生一,一生二,二生三,三生万物。

这段话很有点奇怪,为什么不说“一生万物”呢?为什么不说“一生二,二生万物”呢?又为什么不说“二生四,四生万物”呢?若从表面上文义看来,那演的式是:

一→二→三→万物

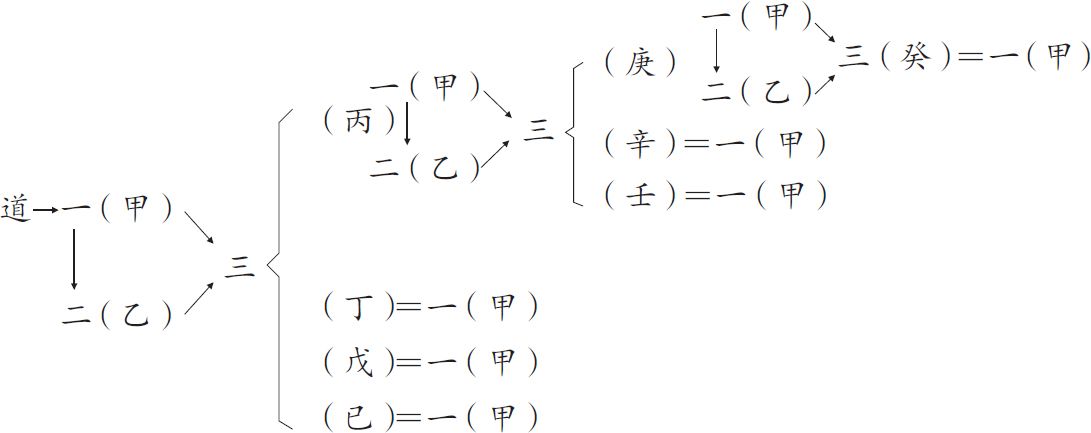

这却有什么道理讲得通呢?我想老子的意思,以为一和二是对待的名词,无“二”则并“一”之名亦不可得。既说个“一”自然有个“二”和他对待,所以说“一生二”。一二对立,成了两个,由两个生出个“第三个”来,所以说“二生三”。生出来的“三”成了个独立体,还等于“一”。随即有“二”来和他对待,生的“三”不止一个。个个都还等于“一”,无数的一和二对待,便衍成“万”了。所以说“三生万物”今试命一为甲,命二为乙,命所生之三,为丙丁戊己等,那演的式应该如下:

生物的雌雄递衍,最容易说明此理,其他一切物象事象,都可以说是由正负两面衍生而来。所以老子说:

天地之间,其犹槖籥乎,虚而不屈,动而愈出。

“天地”,即是“阴阳”“正负”的代表符号,亦即是“一二”的代表符号。他拿乐器的空管比这阴阳正负相摩相荡的形相,说他本身虽空洞无物,但动起来可以出许多声音,越出越多。这个“动”字,算得是万有的来源了。

然则这些动相是从那里来呢?是否另外有个主宰来叫他动?老子说:

道法自然。

又说:

莫之命而常自然。

“自然”是“自己如此”,参不得一毫外界的意识。“自然”两个字,是老子哲学的根核。贯通体、相、用三部门,自从老子拈出这两个字,于是崇拜自然的理想,越发深入人心。“自然主义”,成了我国思想的中坚了。

老子以为宇宙万物自然而有动相,亦自然而有静相,所以说:

万物并作,吾以观复,夫物芸芸,各复归其根,归根曰静。

“复”字是“往”字的对待名词,“万物并作”,即所谓“动而愈出”,所谓“出而异名”,都是从“往”的方面观察的。老子以为无往不复,从“复”的方面观察,都归到他的“根”。根是什么呢?就是“玄牝之门,绵绵若存”的“天地根”,就是“橐籥”,就是“绳绳兮不可名,复归于无物”。所以他又说:

天下万物生于有,有生于无。

这是回复到本体论了。若从纯粹的名相论上说,“无”决不能生“有”,老子的意思,以为万有的根,实在那“非有非无非非有非非无”的本体,既已一切俱非,所以姑且从俗,说个“无”字。其实这已经不是名相上的话。

老子既把名相的来历说明,但他以为这名相的观念不是对的。他说:

民莫之令而自均,始制有名,名亦既有,夫亦将知之,知之所以不治。(从胡适校本)

这是说:“既制出种种的名,人都知有名,知有名便不治了。”这话怎么讲呢?

他说:

唯之与阿,相去几何?善之与恶,相去何若?

又说:

名与身孰亲?得与亡孰病?

又说:

祸兮福之所倚,福兮祸之所伏……人之迷,其日固已久。

老子以为名相都由人类的分别心现出来。这种分别心靠得住吗?你说这是善,那是恶,其实善恶就没一定的标准,一定的距离。你想的是得,怕的是失(亡),其实得了有什么好处?失了有什么坏处呢?人人都求福畏祸,殊不知祸就是福,福就是祸?《老子》全部书中,像这类的话很多,都含着极精深的道理。我们试将他“善之与恶相去何若”这两句来研究一下,譬如欧洲这回大战,法国人恨不得杀尽德国人,德国人恨不得杀尽英国人,试问他,你这种行为是善么?他说是善呀。为什么是善?他说是我爱国,爱国便是善。其实据我们旁观看起来,或者几十年以后的人看起来,这算得是善吗?又如希伯来人杀了长子祭天叫做善,不肯杀的叫做恶,到底谁善谁恶呢?又如中国人百口同居叫做善,弟兄分家叫做恶,到底谁善谁恶呢?老子说,“善之与恶,相去何若?”就是此意。他以为标了一个善的标准,结果反可以生出种种不善来,还不如把这种标准除去倒好些。他以为这种善恶的名称,都是人所制的,和自然法则不合,却可恨的“自古及今,其名不去”。故说是“人之迷,其日已久”。懂得这点意思,才知道他为什么说“夫礼者,忠信之薄,而乱之首”。为什么说“大道废,有仁义;慧智出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”。为什么说“天下多忌讳,而民弥贫;民多利器,国家滋昏;人多伎巧,奇物滋起;法令滋彰,盗贼多有”。为什么说“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”。这些都不是诡激之谈,实在含有许多真理哩。

老子以为这些都是由分别妄见生出来,而种种妄见,皆由“我相”起。所以说,

吾所以有大患者,为吾有身。及吾无身,吾有何患。

这是破除“分别心”的第一要着,连自己的身都不肯自私,那么,一切名相都跟着破了。所以他说:

万物将自化,化而欲作,吾将镇之以无名之朴。

所谓“无名之朴”,就是把名相都破除,复归于本体了。

老子这些话对不对,我且不下批评,让诸君自由研究。但我却要提出一个问题,就是“无名之朴”和“自然主义”有无冲突。老子既说:“莫之命而常自然”,那自然的结果,是个“动而愈出”“万物并作”,老子对于这所出的所作的,都要绝他、弃他、去他,恐怕不是“自然”罢。我觉得老子学说有点矛盾不能贯彻之处,就在这一点。

第三 作用论

五千言的《老子》,最少有四千言是讲道的作用。但内中有一句话可以包括一切,就是:

常无为而无不为。

这句话书中几三见,此外互相发明的话还很多,不必具引。这句话直接的注解,就是卷首那两句:“常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。”常无,就是常无为;常有,就是无不为。

为什么要常无为呢?老子说:

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏植以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

上文说过,《老子》书中的“无”字,许多当作“空”字解。这处正是如此。寻常人都说空是无用的东西,老子引几个譬喻,说:车轮若没有中空的圆洞,车便不能转动;器皿若无空处,便不能装东西;房子若没有空的门户窗牖,便不能出入,不能流通空气。可见空的用处大着哩。所以说:“无之以为用。”老子主张无为,那根本的原理就在此。

老子喜欢讲无为,是人人知道的,可惜往往把无不为这句话忘却,便弄成一种跛脚的学说。失掉老子的精神了,怎么才能一面无为,一面又无不为呢?老子说:

是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居,夫唯居,是以不去。

又说:

明白四达,能无知乎?生之畜之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。

又说:

万物恃之以生而不辞,功成而不居,衣养万物而不为主。

作而不辞,生而不有,为而不恃,长而不宰(即衣养万物而不为主),功成而不居。这几句话,除上文所引三条外,书中文句大同小异的还有两三处。老子把这几句话三翻四覆来讲,可见是他的学说最重要之点了。这几句话的精意在哪里呢?诸君知道,现在北京城里请来一位英国大哲罗素先生,天天在那里讲学吗?罗素最佩服老子这几句话。拿他自己研究所得的哲理来证明,他说:“人类的本能,有两种冲动,一是占有的冲动,一是创造的冲动。占有的冲动是要把某种事物,据为己有。这些事物的性质是有限的,是不能相容的。例如经济上的利益,甲多得一部分,乙丙丁就减少得一部分。政治上权力,甲多占一部分,乙丙丁就丧失了一部分。这种冲动发达起来,人类便日日在争夺相杀中。所以这是不好的冲动,应该裁抑的。创造的冲动正和他相反,是要某种事物创造出来,公之于人。这些事物的性质是无限的,是能相容的。例如哲学、科学、文学、美术、音乐,任凭各人有各人的创造,愈多愈好,绝不相妨。创造的人,并不是为自己打算什么好处,只是将自己所得者传给众人,就觉得是无上快乐。许多人得了他的好处,还是莫名其妙,连他自己也莫名其妙。这种冲动发达起来,人类便日日进化。所以这是好的冲动,应该提倡的。”罗素拿这种哲理做根据,说老子的“生而不有,为而不恃,长而不宰”,是专提倡创造的冲动。所以老子的哲学,是最高尚而且最有益的哲学。

我想罗素的解释很对,老子还说:

天之道,损有余而补不足;人之道则不然,损不足以奉有余,孰能有余以奉天下?唯有道者,是以圣人为而不恃,功成而不处。

“损有余而补不足”,说的是创造的冲动。是把自己所有的来帮助人。“损不足以奉有余”,说的是占有的冲动。是抢了别人所有的归自己。老子说“什么人才能把自己所有的来贡献给天下人,非有道之士不能了”。老子要想奖励这种“为人类贡献”的精神,所以在全书之末用四句话作结,说道:

既以为人己愈有,既以与人己愈多,天之道利而不害,圣人之道为而不争。

这几句话,极精到又极简明。我们若是专务发展创造的本能,那么,他的结果,自然和占有的截然不同。譬如我拥戴别人做总统做督军,他做了却没有我的分,这是“既以为人己便无”了。我把自己的田产房屋送给人,送多少自己就少去多少,这是“既以与人己便少”了。凡属于“占有冲动”的物事,那性质都是如此。至于创造的冲动却不然。老子、孔子、墨子给我们许多名理学问,他自己却没有损到分毫。诸君若画出一幅好画给公众看,谱出一套好音乐给公众听,许多人得了你的好处,你的学问还因此进步,而且自己也快活得很。这不是“既以为人己愈有,既以与人己愈多”吗,老子讲的“无不为”,就是指这一类。虽是为实同于无为,所以又说,“为无为则无不治”。

篇末一句的“为而不争”和前文讲了许多“为而不有”意思正一贯。凡人要把一种物事据为己有,所以有争,“不有”自然是“不争”了。老子又说:“上仁为之而无以为”,韩非子解释他,说是“生于心之所不能已也,非求其报也。”(《解老篇》)无求报之心,正是“无所为而为之”,还有什么争呢?老子看见世间人实在争得可怜,所以说:

天之道不争而善胜。

夫唯不争故无尤。

上善若水,水善利万物而不争。

江海所以能为百谷王者,以其善下之……以其不争,故天下莫与之争。

不自见故明,不自是故彰,不自伐故有功,不自矜故长,夫唯不争,故天下莫能与之争。

然则有什么方法叫人不争呢?最要紧是明白“不有”的道理。老子说:

天长地久,天地所以能长且久者,以其不自生,故能长生。是以圣人后其身而身先,外其身而身存,非以其无私耶。

老子提倡这无私主义,就是教人将“所有”的观念打破,懂得“后其身外其身”的道理。还有什么好争呢?老子所以教人破名除相,复归于无名之朴,就是为此。

诸君听了老子这些话,总应该联想起近世一派学说来。自从达尔文发明生物进化的原理,全世界思想界起一个大革命。他在学问上的功劳,不消说是应该承认的。但后来把那“生存竞争优胜劣败”的道理,应用在人类社会学上,成了思想的中坚,结果闹出许多流弊。这回欧洲大战,几乎把人类文明都破灭了。虽然原因很多,达尔文学说不能不说有很大的影响。就是中国近年,全国人争权夺利像发了狂。这些人虽然不懂什么学问,口头还常引严又陵译的《天演论》来当护符呢。可见学说影响于人心的力量最大。怪不得孟子说“生于其心,害于其政,发于其政,害于其事”了。欧洲人近来所以好研究老子,怕也是这种学说的反动罢。

老子讲的“无为而无不为”“为之而无以为”这些学说,是拿他的自然主义做基础产生出来。老子以为自然的法则,本来是如此,所以常常拿自然界的现象来比方。如说“天之道利而不害”,“天之道不争而善胜”,“天之道损有余而补不足”。又说“上善若水”都讲的是自然状态和“道”的作用很相合,教人学他。在人类里头,老子以为小孩子和自然状态比较的相近,我们也应该学他。所以说“专气致柔,能婴儿乎?”又说“常德不离,复归于婴儿”,又说“我独泊兮其未兆,如婴儿之未孩”,又说“圣人皆孩之”,然则小孩子的状态怎么样呢?老子说:

含德之厚,比于赤子。……骨弱筋柔而握固……精之至也。……终日号而不嗄,和之至也。

小孩子的好处,就是天真烂熳。无所为而为,你看他整天张着嘴在那里哭,像是有多少伤心事。到底有没有呢?没有,这就是“无为”。并没有伤心,却是哭得如此热闹,这就是“无为而无不为”。老实讲,就是一个“无所为”。这“无所为主义”最好。孔子的席不暇暖,墨子的突不得黔,到底所为何来?孔子墨子若曾打算盘,只怕我们今日便没有这种宝贵的学说来供研究了。所以老子又说“众人皆有以,而我独顽似鄙”,说的是“别人都有所为而为之,我却是像顽石一般,什么利害得丧的观念都没有”。老子的得力处就在此。所以他说:“以辅万物之自然而不敢为。”又说:“功成事遂,百姓皆谓我自然。”

老子以为自然状态应该如此。他既主张“道法自然”,所以要效法他。于是拿这种理想推论到政术,说道:

古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。故以智治国国之贼,不以智治国国之福。

又说:

小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使人复绳结而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

我们试评一评这两段话的价值。“非以明民,将以愚之”这两句,很为后人所诟病,因为秦始皇李斯的“愚黔首”都从这句话生出来,岂不是老子教人坏心术吗?其实老子何至如此?他是个“为而不有”的人,为什么要愚弄别人呢?须知他并不是光要愚人,连自己也愚在里头。他不说的“我独顽似鄙”“我独如婴儿之未孩”吗?他以为从分别心生出来的智识总是害多利少,不如捐除了他。所以说,“以智治国国之贼,不以智治国国之福”。这分明说,不独被治的人应该愚,连治的人也应该愚了。然则他这话对不对呢?我说,对不对暂且不论,先要问做得到做不到。小孩子可以变成大人,大人却不会再变成小孩子,想人类由愚变智有办法,想人类由智变愚没有办法。人类既已有了智识,只能从智识方面尽量的浚发,尽量的剖析,叫他智识不谬误,引到正轨上来。这才算顺人性之自然。“法自然”的主义才可以贯彻,老子却要把智识封锁起来。这不是违反自然吗?孟子说“大人不失其赤子之心”,须知所谓“泊然如婴儿”这种境界,只有像老子这样伟大人物才能做到。如何能责望于一般人呢?

像“小国寡民”那一段,算得老子理想上之“乌托邦”,这种乌托邦好不好,是别问题,但问有什么方法能令他出现,则必以人民皆愚为第一条件。这是办得到的事吗?所以司马迁引了这一段,跟着就驳他,说道:“神农以前吾不知矣。至若《诗》《书》所述,虞夏以来,耳目欲极声色之好,口欲穷刍豢之味,身安逸乐,而心矜夸势能之荣,使俗之渐民久矣。虽户说以眇论,终不能化。”(《史记·货殖列传》)这是说老子的理想决然办不到,驳得最为中肯。老子的政术论所以失败,根本就是这一点。失败还不算,倒反叫后人盗窃他的文句,做专制的护符,这却是老子意料不到的了。

老子书中许多政术论,犯的都是这病。所以后人得不着他用处,但都是“术”的错误,不是“理”的错误。像“不有”“不争”这种道理,总是有益社会的,总是应该推行的,但推行的方法,应该拿智识做基础。智识愈扩充,愈精密,真理自然会实践。老子要人灭了智识冥合真理,结果恐怕适得其反哩。

老子教人用功最要紧的两句话,说是:

为学日益,为道日损。

他的意思说道:“若是为求智识起见,应该一日一日的添些东西上去;若是为修养身心起见,应该把所有外缘逐渐减少他。”这种理论的根据在那里呢?他说:

五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行妨。

这段话对不对呢?我说完全是对的。试举一个例,我们的祖宗晚上点个油灯,两根灯草,也过了几千年了。近来渐渐用起煤油灯,渐渐用起电灯。从十几枝烛光的电灯加到几十枝几百枝,渐渐大街上当招牌上的电灯,装起五颜六色来。渐渐又忽燃忽灭的在那里闪。这些都是我们视觉渐钝的原因,又是我们视觉既钝的结果。初时因为有了亮灯,把目力漫无节制的乱用,渐渐的消耗多了。用惯亮灯了后,非照样的亮,不能看见。再过些日子,照样的亮也不够了,还要加亮。加——加——加——加到无了期,总之因为视觉钝了之后,非加倍刺激,不能发动他的本能,越刺激越钝,越钝越刺激,原因结果,相互循环。若照样闹下去,经过几代遗传,非“令人目盲”不可。此外五声五味,都同此理。近来欧美人患神经衰弱病的,年加一年,烟酒等类麻醉兴奋之品日用日广,都是靠他的刺激作用。文学美术音乐,都是越带刺激性的越流行,无非神经疲劳的反响越刺激,疲劳越甚。像吃辣椒吃鸦片的人,越吃量越大。所以有人说这是病的社会状态,这是文明破灭的征兆。虽然说得太过,也不能不算含有一面真理。老子是要预防这种病的状态,所以提倡“日损”主义,又说:

治人事天莫若啬。

韩非子解这“啬”字最好。他说:

视强则目不明,听甚则耳不聪,思虑过度则智识乱。……啬之者,爱其精神,啬其智识也。……众人之用神也躁,躁则多费,多费谓之侈。圣人之用神也静,静则少费,少费谓之啬。……神静而后和多,和多而后计得,计得而后能御万物。(《解老篇》)

这话很能说明老子的精意。老子说“去甚去奢去泰”,说“见素抱朴少私寡欲”,说“致虚极守静笃”,都是教人要把精神用之于经济的,节一分官体上的嗜欲,得一分心境上的清明。所以又说:

祸莫大于不知足,咎莫大于欲得,故知足之足常足矣。

凡官体上的嗜欲,那动机都起于占有的冲动,就是老子所谓“欲得”。既已常常欲得,自然常常不会满足,岂不是自寻烦恼,把精神弄得很昏乱,还能够替世界上做事吗?所以老子“少私寡欲”的教训,不当专从消极方面看他,还要从积极方面看他。他又说:“知人者智,自知者明,胜人者有力,自胜者强。”自知、自胜两义,可算得老子修养论的入门了。

常人多说《老子》是厌世哲学。我读了一部《老子》,就没有看见一句厌世的语。他若是厌世,也不必著这五千言了。老子是一位最热心热肠的人。说他厌世的,只看见“无为”两个字,把底下“无不为”三个字读漏了。

《老子》书中最通行的话,像那“不敢为天下先”,“知其雄,守其雌,为天下溪。知其白,守其黑,为天下谷”“将欲翕之,必固张之。将欲弱之,必固强之”,都很像是教人取巧。就老子本身论,像他那种“为而不有,长而不宰”的人,还有什么巧可取。不过这种话不能说他没有流弊,将人类的机心揭得太破,未免教猱升木了。

老子的大功德,是在替中国创出一种有统系的哲学。他的哲学,虽然草创,但规模很宏大,提出许多问题供后人研究。他的人生观,是极高尚而极适用。《庄子》批评他,说道:“以本为精,以末为粗,以有积为不足,淡然独与神明居。……常宽容于物,不削于人,可谓至极,关尹老聃乎?古之博大真人哉!”这几句话可当得老子的像赞了。