溯佛教在我国之盛也,隋唐以前,帝王学士,高谈名理,世乱则多忧生之嗟叹,胡人入主,则西域之教亦因之以张。隋唐二代,国家安定,华化渐张,而高僧之坚苦努力,不减于六朝,且教理昌明,组织渐完,玄奘、智 、吉藏、弘忍诸师人物伟巨,故佛法之盛过于六朝,此则因本身之真价值,而不待外援也。隋唐以后,外援既失,内部就衰,虽有宋初之奖励,元代之尊崇,然精神非旧,佛教仅存驱壳而已。

第一节 本期佛教之势力

五代之世,梁、唐、晋、汉、周相继有中原,然均未统一中国。其在北方,有契丹之强大;其在南方诸国,南唐吴越较为有名,凡此诸朝君主,均常取护法政策。梁末帝之敬礼沙门归屿(《佛祖统记》作“归序”)。唐庄宗听刘后之言,佞佛最甚(详见《续唐书》三十五),诸臣亦喜浮屠(有骑将史银枪悟道出家,见《统记》)。晋高祖敕国忌行香饭僧永为定式,天和节道释赐紫衣(天福五年九十二人,六年百三十四人,见《续文献通考》),少帝敕为高祖写大藏经。汉帝之优异僧照、道丕(见《宋高僧传》卷七及十七)。周太祖以在京潜龙宅为佛宫,赐额天胜禅寺(事见《续文献通考》),赐中印土僧法进紫衣(同上)。而北方契丹,则于唐天复二年(902)始建开教寺,其后诸帝奉佛日谨(详见《辽史·本纪》)。至圣宗太平四年(1024),而诸路奏饭僧尼三十六万。兴宗、道宗致力刻经(已在宋时,详见下)。其在南方,钱氏历世奉佛,今日西湖上佛寺多与有关(雷峰塔为吴越王修),而宋初之名僧(如天台诸僧及延寿赞宁)多为所庇翼。至若南唐则以酷好浮屠为世所讥(见陆游《南唐书·浮屠列传》),废政事,縻国帑,后主则于围城中听经不辍,国亡而不知悔悟云。

然自唐中叶以来,天下屡乱。五代版图最大之国为后周,而后周世宗即位之明年(955),禁民亲无侍养而为僧尼及私自度者,废天下佛寺三千三百三十六。是时中国乏钱,乃诏悉毁天下铜像以铸钱,尝曰:“吾闻佛说以身世为妄,而以利人为急。使其真身尚在,苟利于世,犹欲割截,况此铜像,岂有所惜哉。”由是群臣皆不敢言。虽世宗未敕禁绝(《宋僧传》十七谓由道丕之力),然僧纪荡然,典籍散失(宋初天台求经于日本,华严宗求经于高丽),五代之世实六朝以来佛法极衰之候也。

佛法至宋祖、太宗而中兴,太宗奖励尤甚。太祖即位数月,即解除显德(960)毁法之令,佛寺重兴,铜像复出,敕定长春节赐百官宴于相国寺,诏普度童行八千人。太宗即位之年,诏普度天下童子十七万人。日本(僧奝)、高丽(使臣)、南海(占城沙门净戒)均以佛法因缘与我交通。至若立寺设斋,礼佛听经,太祖太宗之世,史不绝书。(详见《佛祖统纪》)而求法传译及刊印大藏,则至为重要,兹稍详焉。

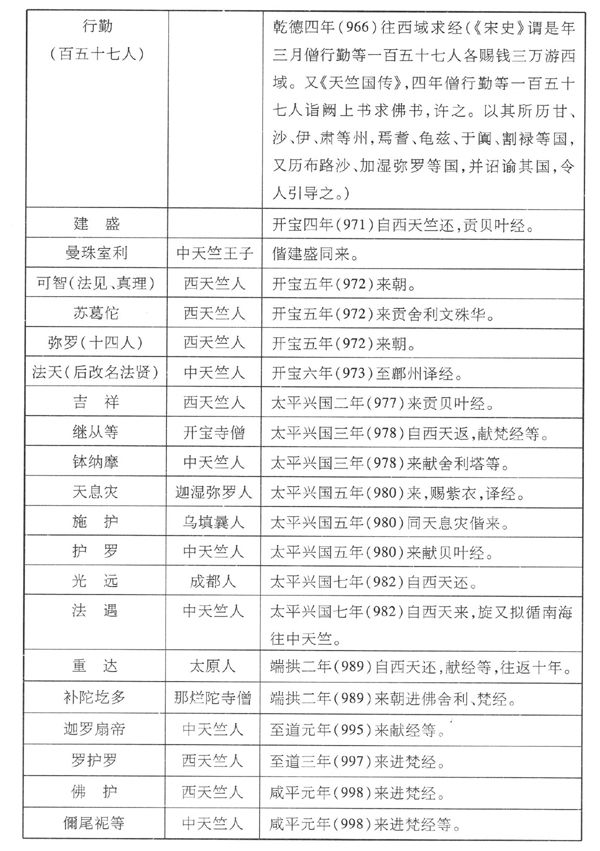

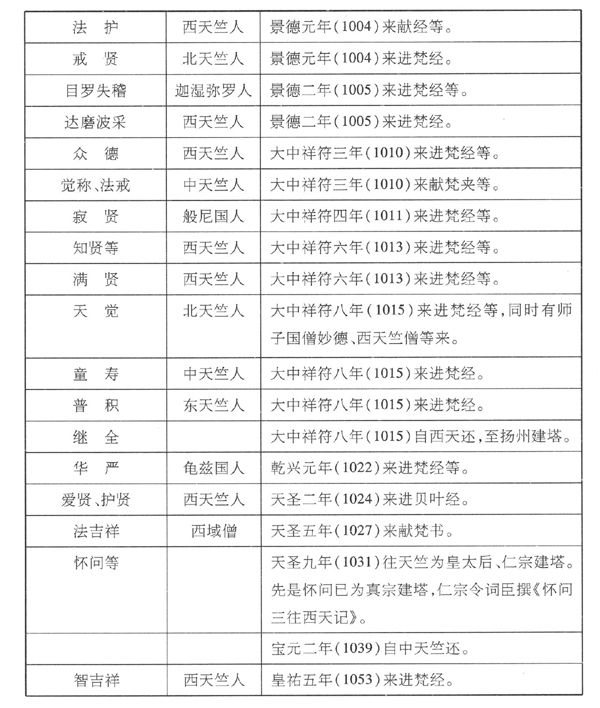

我国在唐末悟空西行,般若东来以后,国乱相寻,西域道梗,佛教上中西交通几全断绝(仅后唐庄宗时有于阗胡僧来中国至五台)。及至宋初,国威稍振,而求法传教之事渐多矣。兹表列两宋求法传教者如下:

宋朝译经始于太平兴国五年(980),西僧法天译经于蒲州,守臣表进,太宗因有意译事。而此岁天息灾与施护来华,太宗敕二人同阅梵夹,有意翻译。诏中使郑守均于太平兴国寺西建译经院,为三堂,中为译经,东序为润文,西序为证义,次年院成。组织译场最为完密,礼节亦至隆重。主译者为法天、天息灾、施护,笔受者为惟净、法进,而润文者为大臣(后真宗时,丁谓为宰相兼润文使,自后为宰相兼职。见《春明退朝录》),译经遂成大典。至仁宗时,僧惟净、中丞孔辅道先后请罢译事,仁宗以为乃列朝圣典不许。据仁宗《天竺字源序》曰:

翻宣表率则有天息灾等三藏五人(西土四人天息灾、施护、法贤、法护,东土一人则惟净耳),笔受、缀文、证义则自法进至慧灯七十九人,五竺贡梵经僧自法军至法称八十人。此土取经僧得还者自辞淤至栖秘百三十八人,梵本一千四百二十八,译成五百六十四卷。(见《佛祖统纪》卷四十五)

宋代翻译虽事事步武唐朝(如制《圣教序》),然所译既少于唐,其中亦少重要之著作,于思想上无巨大之影响也。宋初奖励佛法影响之最大者,为刊行全藏一事。印刷业之发明,虽不知始于何时,然最早即与佛教有关。现在所存之印刷史最早材料有四:(一)日本德孝谦女天皇尝命印《无垢净光大陀罗尼经咒》百万纸(至今犹有存者),女皇在位当我国唐玄宗、肃宗之世(约757年);(二)唐懿宗咸通九年(868)之《金刚经》,则近日敦煌之发现也;(三)司空图《为东洛敬爱寺讲律僧惠确化雕刻律疏》,亦咸通中刻印,中并言先已刻该疏被焚;(四)近日在西湖雷峰塔所发见之吴越造经,此四者均为佛典也。

北宋之初,雕印发达,且以蜀中刻版为最。宋太祖开宝四年(971),敕高品张从信往益州雕大藏经板,经十三年,至太宗太平兴国八年(983)版成进上。在民国五年(1916)时,日本京都开第二次大藏会,陈列中有蜀版之《佛本行集经》,其上题“开宝七年奉敕雕造”,即此本也。此版依据唐智昇《开元录》之编目付刻,都四百八十函,五千四十八卷。版成之次年,日本沙门奝然来,乞赐印本大藏经,与之。其后七年,高丽韩彦恭亦得其一部归国。真宗天禧四年,又以之赐东女真国。仁宗嘉祐三年,而契丹、西夏亦得此本。故蜀板实为各国印经之根据。计宋朝此后之刻经,在中国者十三次,高丽刊二次,契丹刊一次,日本刊六次。盖皆导源于蜀板也(详见吕澂《佛典泛论》)。

北宋诸帝,多承祖宗(太祖、太宗)成规,保护佛法。真宗诏天下诸路皆立戒坛,编修大藏经录名《大中祥符法宝录》,每岁上元亲诣寺观三十余处,计百拜以上(群臣请令近臣分拜不许,见《国朝会要》);建寺礼僧不减前代。仁宗稍抑佛法,听祠部张洞之言,减度僧三分之一(见《宋史·张洞传》);又毁天下无名额寺院(见《宋史·本纪》);罢两川岁贡织佛(亦见《本纪》),然仍敬礼三宝,奉行祖宗成法。英宗、神宗亦然。但道学渐盛,佛教受其影响。徽宗奉道抑佛,崇宁五年(1106)诏废除三清祠祀(见《佛祖统纪》);宣和元年(1119)诏毁佛法(见《宋史·本纪》),诏曰:

自先王之泽竭,而胡教始行于中国。虽其言不同,要其归与道为一教,虽不可废,而犹为中国礼义害,故不可不革。其以佛为大觉金仙,服天尊服,菩萨为大士,僧为德士,尼为女德士,服巾冠,执木笏。寺为宫,院为观,住持为知宫观事,禁毋得留铜钹塔像。(据《佛祖统纪》。《宋史》另有“令僧尼称姓氏”一语)

虽次年仍复释教名称,然天下大乱,佛法亦受其影响矣。兹列北宋时中国僧尼数目于下:

太宗 普度十七万人至二十四万人(非天下僧尼总数)。

真宗 天禧三年一岁度僧二十三万百二十七人,尼万五千六百四十三人(据《佛祖统纪》,亦非总数)。天禧五年,天下僧总数三十九万七千六百十五人,尼六万一千二百四十人。

仁宗 景祐元年,天下僧总数三十八万五千五百二十人,尼四万八千七百四十人。

庆历二年,僧三十四万八千一百八人,尼四万八千四百十七人

(据南宋章如愚《山堂考索》)。

神宗 熙宁元年,天下僧总数二十二万六百六十人,尼三万四千三十人。(宋元丰中,庞元英《文昌杂录》曰:“祠部岁比天下僧尼道士凡二十四万。”可见上列数不虚。)

哲宗、徽宗、钦宗时,僧数俱不可考。

北宋时代佛教史上之重要事件,为中国与东亚各国之交通。日本曾数次有沙门来华,最有名者为奝然(在雍熙元年即984年来),其言曰:

日本国传袭六十四世八十五主,至应神天皇始传中国文字。至钦明天皇壬申岁,始传佛教于百济,当梁承圣初年。至用明立,有太子名圣德,……始遣使入中国求《法华经》,当隋开皇中也。至孝德立,白雉四年遣僧道照入中国从奘法师传法,当唐永徽四年也。次足姬立,令僧智通入中国求大乘法,当显庆三年也。次文武立,宝龟二年令僧玄昉入中国求法,当开元四年也。次孝明立,天平胜宝四年遣使入中国求内外教典,当天宝中也。次元武立,遣僧空海入中国传智者教,当元和年中也。 〔1〕 次文德立,令僧常晓入中国求释迦密教,当大中年也。

奝然谒五台山,并乞赐印本大藏经以归。高丽则于宋初遣三十六僧来受道法于永明寿禅师,师亡而法眼一宗绝于中国,反盛行于海外云。至哲宗元祐元年(1086)而有义天之来朝。义天乃高丽王子之出家者,为祐世僧统,至汴,哲宗敕礼部苏轼馆伴,供张甚盛。义天四上表乞传华严教,乃敕主客杨杰送至钱唐,受法于慧因净源法师。复往天竺谒慈辩谏法师传天台教;见灵芝照律师,请戒法及《资持记》;又至金山谒佛印元禅师。义天既还国,复寄金书《华严经》新旧三译于慧因,建阁以藏。(详参明李翥《慧因高丽寺志》,《武林丛书》本,内载东坡《乞停高丽通贡疏》称净源为庸僧,可见当时未重视此事。据《佛祖统纪》原注,“慧因”俗名“高丽寺”,则此号甚早。)义天在宋,又尝搜集章疏,归后不久付梓,约得千部,四千卷,今版已失。惟所编目录曰《新编诸宗教藏总录》(简称《义天目录》)犹在,足资参考之处甚多也(参看《佛祖历代通载》)。

宋南渡之前,佛教重地首称五台、峨眉。五台承唐之旧,峨眉则宋时始盛(见《邵氏闻见后录》)。而余杭则自五代钱氏时蔚为大镇,南渡之后,建都于斯,而佛事更兴(详见《梦粱录》等书。又《容斋五笔》载欧公送慧勤归余杭诗,写余杭奉佛之华侈),补陀亦于是时有名(见《佛祖统纪》乾道九年)。盖高宗虽不许度僧,而常为国乱祈福,且信任法道,其时径山宗杲在钱塘最有声望(见《梦粱录》)。孝宗以后,事佛亦谨。而孝宗之召回宗杲,宁宗遣散道民(摩尼教之变相,见《统纪》四八),均为佛子张目。然其后国祚日促,而两宋自道学渐盛以来,佛教在学术界之势力日薄。

北方金人在未强盛以前,即信佛法(宋真宗天禧四年来请藏经,见前)。至宋徽宗时,金太宗即皇帝位,其后诸帝多对佛法未特优礼(太宗却佛骨,海陵杖礼僧,太宗、世宗禁多立寺,均见《金史·本纪》),然世宗大定中,寺观纳钱请赐名额(见《金石萃编》百五十五),宣宗贞祐中,鬻名号紫衣度牒,以备军储,则知僧人数必不少也。

然精神既受孔教复兴之排斥,又加以国乱频仍,实力大衰,元时且有喇嘛教代之而兴。喇嘛教者,乃兴于吐蕃,即西藏的一种佛教,而专以祈祷禁咒为事者。其僧侣着红衣,故或亦称红教。吐蕃在唐世,其国王弃宗弄赞深信佛教,皈仰玄风。故于即位之初,即遣使者十六人赴印度求佛典,且根于佛教的主义而更定国宪及刑法。其后至玄宗天宝年间,王弃隶蹜赞又遣使于印度,自榜葛刺招善海大师来。后听其言,又从北印度招瑜伽派高僧巴特玛撒巴巴(莲华生上师)至,携来甚多之陀罗尼及秘密修法来至吐蕃,因创适于其国俗之一种密教,是为喇嘛教。喇嘛者,同于梵语之“郁多罗”(uttrra)乃上者之义,而用之称长老之语也。至是遂成吐蕃佛教之通称。吐蕃佛教由是大盛,势力所及,即国王亦须受其裁抑。西纪900年顷,郎达尔玛王忧之,谋破灭佛教,乃毁除佛塔寺院,而命僧侣还俗,卒为喇嘛拔尔德尔结所弑,于是佛教再恢复其势力。郎达尔玛之孙巴勒科尔赞王时代,乃再建寺院,前代逃赴印度之僧侣亦渐次归来。而第十一世纪顷,迦湿弥罗及印度僧侣复接踵而至,益复助长佛焰,而喇嘛遂至于左右国政。元宪宗之弟忽必烈于西纪1253年率兵侵入吐蕃,其时正喇嘛扮底达威权旺盛之时。故忽必烈与之和,而国王唆火脱遂降。忽必烈留兀良哈台以攻诸夷之未降者,而自伴扮底达之侄八思巴以归。已而忽必烈即位为世祖,忧吐蕃之地险远,而其俗犷悍,乃任用喇嘛使抚御之。信佛之刘秉忠甚有功于帝。又以喇嘛八思巴为帝师,使领吐蕃之地,使其命令与诏敕并行。自是以来威权之盛更无俦匹。凡历代天子即位之时俱受其戒,而后妃公主亦无不膜拜顶礼。八思巴之后,喇嘛相继为帝师,其势力日益强大,卒致弊害百出。如喇嘛僧之如吐蕃者,佩金字圆符,滥用驿传使,地方官苦于支应。而在民间,则驱迫男子,奸淫妇女,横暴直不可以理谕,地方官吏又不能逮捕。如是彼等有时直强夺民田,侵占财物,而奸恶之徒,乃从而附其势焰,以脱于罪网,由是赏罚之途废。而喇嘛又无纳税之义务,因而农遂有称为其部民而不输租,岁入为之减少。彼等以受元室历代的尊信,遂有营结近侍,强请布施者。而朝廷供养无极,如仁宗延祐四年定面四十三万七千五百斤,油七万九千斤,酥二万一千八百七十斤,蜜二万七千三百斤以为其岁供,由此以推,他物额数必亦至巨。至顺帝而尤甚。国库益绌,逼而厚敛,人民不堪,因起变乱。而汉人更因种族观念革命,而元以亡。故喇嘛教者,实为元朝灭亡之一因也。(参看《元史·本纪》、《张珪传》、《盖苗传》及《辍耕录》)元时僧数寺数,惟至元二十八年可考,盖《元史》称是年天下寺宇四万二千三百一十八区,僧尼二十一万三千一百四十八人。

明太祖幼时曾为僧,即位后,遂大崇佛教,而加以保护,同时又监督僧侣,以谋其兴隆。又皇后马氏死后,选高僧使侍诸王。有僧道衍者得侍燕王。后燕王篡国,是为成祖,擢道衍为太子少保,复俗姓姚,赐名广孝。又加西藏僧哈立麻尊号,使统领天下佛教。太祖于南京蒋山刻南藏,至是在北京刻北藏。僧人智光因两使西藏,通番国诸经,多所翻译,历事六朝(洪武后六朝),宠冠群僧,仁宗赐号大国师,锡以金印;英宗加号西天佛子,锡以玉印。宣宗以后,信佛稍衰。而宪宗度僧至五十万人(见倪岳《禁度僧道疏》),又交纳喇嘛,势力稍盛。及至武宗,更好佛教,学经典通晓梵语,自称大庆法王,造新寺于内苑,升慈恩、能仁、护国三寺禅师为国师,后又升护国寺禅师(西藏喇嘛)为法王。及至世宗则崇道教而排佛,命毁京师寺院,除宫中佛殿,由是佛教渐衰。

然其时憨山大师出世,为佛教生色不少。大师名德清,全椒人,平生以救苦弘法为志,税矿之事,全活两粤生灵无算。于牢户瘴乡,皆能现身说法,足迹遍天下。因事遣雷阳,宴然自若。少与雪浪(洪恩亦高僧)留心词翰,共敷扬华严教。其人格之伟大,实令后人敬礼。同时有僧真可者(世称为紫柏大师),亦游教天下,坚苦卓绝,与憨山并称。(明万历版大藏为密藏幻、余二禅师发起,憨山、紫柏、袁了凡、冯梦祯之赞助。)

憨山之前,有祩弘(世称为云楼大师),在杭州大扬净土之教。其时利玛窦等初入中国,宣传耶教,与佛教为敌,李之藻、杨廷筠均归之。祩宏作《四天说》以辟之,有云:“现前信奉士夫皆正人君子,表表一时,众所仰瞻,以为向背者,予安得不辩。”

憨山之后有智旭(世称藕益大师),宗旨在调和各派,著述极多,而以《阅藏知津》最有名。然佛教究自明中叶以后大衰。满人未入关前(天聪时),即有限制僧人之举。康熙、乾隆二帝盛奖儒学,佛教则除保护喇嘛教外,曾未尝有所尽力。乾隆竟不许建新寺院,禁民间独子及男子年在六十以下、女子年四十以下者出家,释教益式微。宗派有临济、曹洞、贤首(华严),净土及律之五宗,然仅保守,全乏朝气。寺院之大者则衣食于原有之庄田,小者则多赁租余屋,或用募化为生。僧人既乏学力,且多坏规戒,故宗风渐颓。然清代士人研究佛学者渐多,清初王船山治法相学;乾隆时彭绍升、罗有高笃信佛法;后龚自珍学于彭绍升(《定庵文集》有《知归子赞》即赞彭氏),晚受菩萨戒;魏源亦兼修佛典,受菩萨戒。清末杨仁山深通法相、华严两宗,而以净土教学者,其弟子有桂柏华先生等,大开风气。而宣黄欧阳竟无则继其师志,为今日治斯学之泰斗云。

清朝僧尼数目可查《大清会典》,计康熙初年寺约八万,僧尼不及十二万;乾隆初则发度牒至三十四万有奇。

明太祖既驱蒙古人,即以元之帝师喇嘛僧喃迦巴藏卜为国师,是后又封有灌顶国师、赞善王、阐化王、正觉大乘法王、如来大宝法王等,使各领西藏人民,以臣属于明。次至成祖,以公哥监藏巴藏卜为国师;又迎来异僧哈立麻,封为万行具足十分最胜圆觉妙智慧普应祐国演教如来大宝法王西天大善自在佛,使领全国释教。其徒孛罗以下三人皆为国师,寻封法王。先是喇嘛戴红帽着红衣,娶妻生子传其教。迨宗喀巴出创格尔格(gerg)派,黄衣黄冠,不娶妻,以化身转生传其教。喇嘛教遂分为红(samar)黄(saser)二派。明中叶以后,红教全衰,黄教兴隆,凡蒙古西藏之地皆奉之以至于今焉。宗喀巴者,以明初生于甘肃之西宁卫,初修红教,后其见弊,遂主较严之戒律(不娶妻,法事加多),稍去秘密魔术,而自创黄教。建甘丹寺于拉萨东十余里居之,于成祖永乐十五年(1417)死。成祖曾召其至北京,宗喀巴仅遣弟子应召,亦受明室优礼。

蒙古人在元朝入主中原时,始奉喇嘛教,及被逐居北漠,复返其固有之迷信。及明末,蒙古土默特部俺答思借喇嘛之助,整饬国力,再入中原。遂迎宗喀巴后之第三世喇嘛至蒙古,而加以达赖徽号(系蒙古之海字),由是蒙古人遂再为喇嘛教信徒。其后再传至五世喇嘛罗赞借武力之助,自立为西藏政治上之元首,建宫于拉萨附近之布达拉,而以班禅尊号加于其师,居扎什伦布,而定达赖、班禅化身传教之说。此说盖谓宗喀巴,遗言其二大弟子死后,必指示其转生之地,乃自此地迎立二婴儿为达赖、班禅二喇嘛也。罗赞自立为政治元首,则约当清朝初年(1644)也。

喇嘛教因其流布于西藏、青海、蒙古、满洲一带,清朝为怀柔藩部计,政策上遂加以保护尊崇。关于寺院之配置,及喇嘛之阶级与任免等诸制度,均由理藩院执掌。乾隆时(1793)至制定抽签法,为达赖、班禅转生之标准。世宗(雍正)初年,外蒙古喀尔喀部之哲卜尊丹巴胡土克图来北京而死,诏与达赖、班禅死时同一待遇,护其丧还外蒙古之库伦,而立为喇嘛教之一支。其后达赖喇嘛第五世弟子来京,世宗又大加优礼,寻置之于内蒙古之多伦泊,遂又生出多伦泊之一系。因此,喇嘛教遂分四系:(一)布达拉即拉萨,为达赖喇嘛之本系;(二)扎什伦布,为班禅喇嘛系;(三)库伦,为哲卜尊丹巴胡土克图系;(四)多伦泊,为章嘉胡土克图系。

第二节 本期朝廷对于佛教之法令

自帝王确立其取缔僧人之权力,对于教徒多加限制,自宋以后法令益密,兹分三项述之。

(一)管僧专职

五代管理僧尼之官似承唐制,梁太祖敕僧尼改属祠部,后唐有左街僧录。宋立祠部鸿胪寺掌道释宫观寺院之政,道释祠庙归其管理;天下寺僧名额若给空名者毋越常数;释籍帐除付之禁令,鸿胪少卿为之贰,丞参领之;鸿胪所属有在京寺务司及提点所掌诸寺葺治之事;传法院掌译经润文;左右街僧录司掌僧尼帐籍及僧官补之事。南渡后废鸿胪寺并入礼部。元代设宣政院,秩从一品,掌释教僧徒及吐蕃之境而隶治之。遇吐蕃有事,则为分院往镇,亦别有印。如大征伐,则会枢府议,其用人则自为选,其为选则军民通摄,僧俗并用。至元初原设总制院,以国师领之。二十五年因唐制吐蕃来朝见于宣政殿之故,改名宣政院,置院使、同知、副使、参议、经历、都事、管勾、照磨之属,诸元帅府、招讨司、安抚司、万户府皆隶焉,其权力之大可想。明初置善世院,后改为僧录司,属于礼部。其衙门初在南京天界寺,后在北京兴隆寺,后移隆善寺。天下僧有三等:曰禅,曰讲,曰教。在外僧人,府属僧纲司,州属僧正司,县属僧会司,皆统于本司。凡内外僧官检束僧人守戒律,违清规者从本司惩处。若犯与军民相干者,从有司治之。寺庙住持由僧纲保荐,申本司(或转申礼部)给札,给牒亦由僧司申礼部。清制仅设僧录司,属于礼部焉。

(二)出家之限制

自唐会昌以后,国家颇不大行毁法(如周世宗、宋徽宗均未积极毁法),概皆对于僧数寺数加以限制。或于出家严定规程,以防其滥,其方法则师法科举制度,此事约始于唐中宗之敕天下试经度僧。自此后唐末帝清泰二年(935),功德使奏每年诞节诸州奏荐僧道,其僧尼欲立讲论科、讲经科、表白科、文章科、应制科、持念科、禅科、声赞科,以试其能否,末帝从其议。至周世宗毁并寺院,有诏约束云:男子十五以上,念得经文一百纸或读得五百纸,女年十三以上,念得经文七十纸或读得三百纸,经本府陈状,乞剃头,委录事参军本判官试验。两京、大名、京兆府、青州各起置戒坛,候受戒时,两京委祠部差官引试;其三处祇委判官逐处闻奏。候敕下委祠部给付凭由,方得剃头受戒。(上引《容斋三笔》,并注言:念经、读经之异,疑为背诵与对本)上说二令不悉果实行否,惟二代均享国极短,即行亦不久也。

至宋太祖、太宗均以试经度僧。建隆三年,诏每岁试童行通《莲经》七轴者给牒披剃;雍熙三年,诏系帐童行并与剃度,自今后读经及三百纸、所业精熟者方许系帐;至道元年,诏度僧尼诵经百纸、读经五百纸为合格。然是项法令似少遵行,故真宗复申前禁(大中祥符六年令天下试童行经业)。其后仁宗试天下童行,诵《法华经》(见《归田录》)。盖北宋所试经,率为《法华经》也(见《统纪》引若讷《札子》)。南宋则纳钱于官,便可出家(据《容斋三笔》)。孝宗时,僧录若讷上札,请复试经事,竟不行(见《统纪》卷四十八,淳熙十一年,可详参)。元代重佛,出家漫无限制。明太祖复试经之法(洪武六年、二十六、二十八年),不久度又滥。宣宗、英宗重申法令,宣德元年诏试经及格方准给牒,宣德二十年,正统十四年又申其令。宪宗时又滥发度牒(事在成化二年、十年、二十年)。明朝此法遂废弛,清朝遂不行此制。

出家须领官家度牒,始于唐玄宗时。宋时尤确度牒之制,太祖开宝四年四月定诸州度僧额(《续通鉴长编》卷十四)。牒由礼部下,祠部给之,每牒纳费百钱。太宗太平兴国二年正月,因工部郎中侯陟奏请,遂废止之。以后诸州每岁须以僧尼籍上祠部,由祠部发牒,由州之长吏亲给。但度僧之事渐多,试经所度之外,圣诞及官吏、内臣设寺,亦特别度僧(见《长编》载仁、英、神、哲宗诞日及卷三五九载后妃圣节度僧及《宋史·张洞传》)。《系年要略》二十五曰:“建炎三年七月戊寅,诏诸州试经拨放度牒,及圣节恩例等,并权住。”又卷一百曰:“旧法降赐度牒凡二:有拨赐,有试经。所谓恩例者,圣节所拨放也。”(参看杨万里《挥塵录》上)度人既多,张洞乃奏请减发度牒。至神宗初年而有发空名度牒之事,故在建炎年中礼部员外郎兼权祠部王居言:“本部岁降诸路空名度牒,各不下五六万,而其间乃无一人缘试经者。”(《系年要略》五十一)

卖牒之举,始于唐肃宗。宋代卖牒(即空名度牒),不知始于何时,此有三说:一、《续通鉴长编拾补》,引宋陈均撰《九朝编年备要》曰:

鬻度牒始自嘉祐。至治平总十三年,给七万八千余道。

二、《建炎以来朝野杂记》甲集卷十五谓祠部度牒自治平四年冬始鬻之(《系年要略》同)。

三、宋王栐《燕冀诒谋录》曰:

僧道度牒,每岁试补。刊印板,用纸摹印。新法既行,献议者立价出卖,每一纸为价百三十千。然犹岁立为定额,不得过数。熙宁元年七月始出卖于民间。

而《佛祖统纪》(《山堂考索》同)四十五曰:

神宗熙宁元年七月,司谏钱公辅言,祠部遇岁饥河决,乞鬻度牒以佐一时之急,自今圣节恩赐,并与裁损,鬻牒自此始。

日本曾我部静雄撰《宋度牒杂考》,断定嘉祐之说由于误会,而治平四年冬神宗已即位,卖牒之制确始于神宗时。

卖牒熙宁中取百三十千,其后价目有涨落。元丰间高者至三百千。徽宗大观四年岁卖三万余纸,新旧积压,民间折价至九十千。朝廷病其滥,住卖三年,仍追在京民间者抹毁,诸路民间闻之,一时折价急售,至二十千一纸。而富家停榻,渐增至百余串(见《贻谋录》)。高宗南渡,欲重其价,故改黄纸印者为绫,每牒所得者为一百千至数百千。后高宗欲抑释教,故住卖度牒,令天下僧道纳丁钱,自十千至一千三百凡九等,谓之清闲钱,年六十以上及残疾免纳(见《统纪》四十七,志磐谓此为王荆公所创)。高宗末年仍许卖牒(见《统纪》)。宋朝私度者依律科罚,常见于史书中。(以上多采录曾我部之考,在《史学杂志》四十一编六号中)

明代由官给牒,亦常猥滥。至明祚衰,亦行卖牒。成化二年,命礼部给牒鬻僧,以济饿民(见《明大政纪》)。二十年十月,给空名牒一万纸,分送山陕,令募民为僧道者,诣避灾处,输粟十石给度之。十二月预度天下僧道六万人,以救山陕饥(《名山藏·典谟记》)。嘉靖十八年定价为十两,三十七年减四两,隆庆中减为五两。清初定牒价为四两,后又免纳。(敛僧之法尚有卖号租税诸端)

出家人数朝廷亦行限制。辽代如统和十五年禁诸山寺毋滥度僧尼。宋代,开宝六年诸州僧帐许度一人;至道元年诏诸州僧三百人,岁度一人,尼百人,度一人;仁宗时听张洞之言减度三分一;高宗时停度僧人。明代,如洪武六年禁四十以下女子为尼;二十年令民二十上者不许为僧;永乐十六年定十年度僧一次,额府四十人、州三十、县二十;天顺二年又定十年一度;正德十六年,嘉靖十六年,均禁私度;万历中因沈鲤等议禁私建寺度人。清代,如康熙六年定大小寺人数等事;乾隆时亦有同样禁令。以上为诸代限度之概况。

(三)荣典

朝廷以颁荣典为奖诱僧人之具,兹述其重要者:一为赐名号(死后赐谥)。一为赐紫衣,最滥者如后晋天福五年天和节赐僧人道士紫衣师号者九十二人;六年天和节赐僧人道士百三十四人;而宋高宗时敕卖四字师号价二百千。一为赐寺额,如太平兴国三年赐天下无名寺额,曰太平兴国、曰乾明。一为赐僧人钱物,元朝每次常赐金千锭数百锭,银数千百锭,钱数十万贯不等。一为授爵位,元朝更为优渥混滥,授国师、仪同三司、光禄卿等是也。一为建寺礼庙,如宋太祖亲往龙门山广化寺;太宗敕造金铜像于五台、峨眉,重修峨眉五寺,又遣内侍送宝冠璎珞袈裟往峨眉普贤寺,峨眉山之有名自此始;真宗亦赐黄金三千金修普贤寺设斋。一为赐著作入藏,如后晋高祖敕以可洪《大藏经音义》四百八十卷入藏,宋仁宗敕赐天台教文入藏等事是也。一为行香,于皇帝诞日或国忌日百官往佛寺行香(见《西溪藂语》、《容斋笔记》、《王文正公笔记》等书),而僧道先后每为争端云。

注 释

〔1〕 《佛祖统纪》注说:“贞元、元和间,有日本最澄受荆溪一宗疏记以归。当以此为传教之始可也。而奝然乃言空海传教,而不及最澄何耶?《唐书》亦言空海肄业中国二十年,然吾宗未见空海传教之迹。今据《释门正统》云:空海入中国学密宗于不空弟子慧果,始知奝然言学智者教者误也。