事迹一

周邦彦字美成,钱塘人。疏隽少检,不为州里推重,而博涉百家之书。元丰初,游京师,献《汴都赋》万余言。神宗异之,命侍臣读于迩英殿,召赴政事堂,自大学诸生一命为正。居五岁不迁,益尽力于辞章。出教授庐州,知溧水县,还为国子主簿。哲宗召对,使诵前赋,除秘书省正字。历校书郎、考功员外郎、卫尉宗正少卿、兼议礼局检讨,以直龙图阁,知河中府。徽宗欲使毕礼书,留之逾年,乃知龙德府(当作隆德府 )。徙明州,入拜秘书监,进徽猷阁待制,提举大晟府。未几,知顺昌府,徙处州。卒年六十六,赠宣奉大夫。邦彦好音乐,能自度曲。制乐府长短句,词韵清蔚,传于世(《宋史·文苑传》 )。

案:先生献赋之岁,本传及《挥麈馀话》皆云在元丰初。《馀话》所载先生《重进汴都赋表》,则云元丰元年七月。(《汲古》《照旷》二本皆同。)而近时钱塘丁氏《武林先哲遗书》中,重刊明单刻本《汴都赋》,前有《重进赋表》,则作六年七月。《直斋书录解题》又作元丰七年。余案:元年当为六年之误。赋中所陈有疏汴、洛改官制、修景灵宫三事。案《宋史·河渠志》,元丰二年三月,以宋用臣提举导洛通汴。《神宗纪》:元丰二年六月甲寅,清汴成。三年六月丙午,诏中书省详定官制,五年夏四月癸酉,官制成。三年九月乙酉,诏即景灵宫作十一殿,以时王礼祀祖宗。五年十一月,景灵宫成,告迁祖宗神御。此三事皆在元年之后,此一证也。楼攻媿《清真先生文集序》云:“未及三十作《汴都赋》。”时先生方二十八岁。若在元年,则才二十三岁。当云年逾二十,不得云未及三十,此二证也。楼《序》、《咸淳志》、《直斋书录》皆云:“赋奏,命左丞李清臣读于迩英殿。”案:清臣官至门下侍郎,此云左丞,非称其最后之官,乃以读赋时之官称之。而《神宗纪》及《宰辅表》,清臣以元丰六年八月辛卯自吏部尚书除尚书右丞,至元祐初,乃迁左丞。则左丞当为右丞之误。献赋在七月,而读赋则在八月以后,亦与事实合,此三证也。若直斋所云七年,则又因六年七月而误也。

周邦彦,字美成,钱塘人也。性落魄不羁,涉猎书史。元丰中,献《汴都赋》,神宗异之,自诸生命为太学正。绍圣中,除秘书省正字。徽宗即位,为校书郎,迁考功员外郎、卫尉宗正少卿,又迁卫尉卿,出知隆德府,徙明州,召为秘书监,擢徽猷阁待制,提举大晟府。未几,知真定,改顺昌府,提举洞霄宫。卒年六十六。邦彦能文章,世特传其词调云(《东都事略·文艺传》 )。

周邦彦,字美成。少涉猎书史,游太学,有俊声。元丰中,献《汴都赋》七千言,多古文奇字。神宗嗟异,命左丞李清臣读于迩英阁。多以边旁言之,不尽悉也。徽宗即位,为校书郎,累迁卫尉卿,出知隆德府,徙明州,以秘书监召赐对崇政殿。上问《汴都赋》其辞云何,对以岁月久,不能省忆。用表进,帝览表称善。除徽猷阁待制,提举大晟府,知真定府,改顺昌府,提举洞霄宫。卒年六十六。邦彦能文章,妙解音律,名其堂曰顾曲。乐府盛行于世。人谓之落魄不羁。其提举大晟,亦由此。然其文,识者谓有工力深到处,磐镜乌几之铭,有郑圃、漆园之风,祷神之文,仿《送穷》、《乞巧》之作,不但词调而已。自号清真居士,有集二十四卷(《咸淳临安志·人物传》以《东都事略》本传、王明清《挥麈录》、楼钥《清真集序》、陈直斋《书录解题》修 )。

案:此以重进《汴都赋》在官秘书监后,本《挥麈馀话》。误,辨见后条。提举洞霄宫当从《玉照新志》王铚所手记者为正,乃南京鸿庆宫,非杭州洞霄也。楼钥《文集叙》称其旅死,亦合。

周美成邦彦,元丰初,以太学生进《汴都赋》。神宗命之以官,除太学录。其后流落不偶,浮沉州县三十余年。蔡元长用事,美成献《生日》诗,略云:“化行禹贡山川内,人在周公礼乐中。”元长大喜,即以秘书少监召,又复荐之。上殿契合,诏再取其本来进。表云:“六月十八日赐对崇政殿,问臣为诸生时所进先帝《汴都赋》,其辞云何?臣言曰:赋语猥繁,岁月持久,不能省忆,即敕以本来进者。雕虫末技,已玷国恩,刍狗陈言,再干睿览,事超所望,忧过于荣。窃惟汉、晋以来,才士辈出,咸有颂述,为国光华。两京天临,三国鼎峙,奇伟之作,行于无穷。恭惟神宗皇帝,盛德大业,卓高古初。积害悉平,百废再举。朝廷郊庙,罔不崇饰。仓廪府库,罔不充仞。经术学校,罔不兴作。礼乐制度,罔不厘正。攘狄斥地,罔不流行。理财禁非,动协成算。以至鬼神怀,鸟兽若,搢绅之所诵习,载籍之所编记,三五以降,莫之与京,未闻承学之臣,有所歌咏,于今无传,视古为愧。臣于斯时,自惟徒费学廪,无益治世万分之一,不揣所堪,裒集盛事,铺陈为赋,冒死进投。先帝哀其狂愚,赐以首领,特从官使,以劝四方。臣命薄数奇,旋遭时变,不能俯仰取容,自触罢废。漂零不偶,积年于兹。臣孤愤莫伸,大恩未报,每抱旧藁,涕泗横流。不图于今,得望天表,亲奉圣训,命录旧文。退省荒芜,恨其少作,忧惧惶惑,不知所为。伏惟陛下,执道御有,本于生知,出言成章,匪由学习。而臣也,欲晞云汉之丽,自呈绘画之工,唐突不量,诛死何恨。陛下德侔覆焘,恩浃飞沉,致绝异之祥光,出久幽之神玺。丰年屡应,瑞物毕臻,方将泥金泰山,鸣玉梁父,一代方策,可无述焉?如使臣殚竭精神,驰骋笔墨,方于兹赋,尚有靡者焉。其元丰元年七月所进《汴都赋》并书共二册,谨随表上进以闻。”表入,乙览称善,除次对内祠(《挥麈馀话》一 )。

案:此条所记抵牾最甚。“太学录”当依《宋史》、《东都事略》诸书,作太学正。浮沉州县三十余年,亦无此事。其重进《汴都赋》,参考诸书,当在哲宗元符之初,而不在蔡元长用事之后。征之表文,事甚明白。《寿蔡元长》诗云:“化行禹贡山川内,人在周公礼乐中。”必作于崇宁大观制作礼乐之后。时先生已位列卿,若于此时进赋,不得云“漂零不偶,积年于兹”,一也。表文又云:“陛下德侔覆焘,恩浃飞沉,致绝异之祥光,出久幽之神玺。”此正哲宗元符事。案:咸阳段义得玉玺,《宋史·哲宗纪》云:“在元符元年正月。”《舆服志》谓:“在绍圣三年四年上之。”志说较是。志又云:“元符元年三月,翰林学士蔡京,及讲议官十三员奏按所献玉玺云:‘今得玺于咸阳,其玉乃蓝田之色,其篆与李斯小篆体合。饰以龙凤鸟鱼,乃虫书鸟迹之法,于今所传古书,莫可比拟,非汉以后所作明矣。今陛下嗣守祖宗大宝,而神玺自出。其文曰:“受命于天,既寿永昌。”则天之所畀,乌可忽哉!汉、晋以来,得宝鼎瑞物,犹告庙改元,肆青上寿,况传国之器乎?’遂以五月朔御大庆殿,降坐受宝。群臣上寿称贺。”所谓“出久幽之神玺”,正指此事。若徽宗崇宁五年,虽得玉印,然未尝以为神玺,则重进《汴都赋》,明在哲宗时,二也。若《重进赋表》作于徽宗时,不应不及哲宗朝诵赋之事,三也。明清通习宋时掌故,不知何以疏漏若此。《咸淳志》亦仍其误,幸有《宋史》及表文可证耳。楼攻媿《清真先生文集序》云:“哲宗始置之文馆,徽宗又列之郎曹,皆以受知先帝之故,以一赋而得三朝之眷”云云,则先生非由元长进用,亦可知。至云“表入,乙览称善,除次对内祠”,则又并前后数事为一事。又后日提举鸿庆宫,亦外祠而非内祠,其纰缪不待论也。

周邦彦待制,尝为刘昺之祖作埋铭,以白金数十斤为润笔,不受。昺无以报之,因除户部尚书,荐以自代。后刘缘坐王采 言事得罪,美成亦落职,罢知顺昌府宫祠。周笑谓人曰:“世有门生累举主者多矣,独邦彦乃为举主所累,亦异事也。”(庄绰《鸡肋编》中 )

案:《挥麈后录》三云:“王、刘既诛窜,适郑达夫与蔡元长交恶,郑知蔡之尝荐二人也,忽降旨,应刘昺所荐,并令吏部具姓名以闻。当议降黜,宰执既对,左丞薛昂进曰:‘刘昺臣尝荐之矣,今昺所荐尚当坐,而臣荐昺,何以逃罪?’京即进曰(中略)。上笑而止,由是不直达夫。即再降旨,刘昺所荐并不问。”则先生此时但外转,并未落职,亦未奉祠。季裕所记但一时之言,故王铚记先生晚年事,犹云:“以待制提举南京鸿庆宫也。”

道君幸李师师家,偶周邦彦先在焉。知道君至,遂匿于床下。道君自携新橙一颗,云:“江南初进来。”遂与师师谑语,邦彦悉闻之,隐括成《少年游》云:“并刀如水,吴盐胜雪,纤手破新橙。”后云:“城上已三更,马滑霜浓,不如休去,直是少人行。”李师师因歌此词。道君问:“谁作?”李师师奏云:“周邦彦词。”道君大怒,坐朝谕蔡京云:“开封府有监税周邦彦者,闻课额不登,如何京尹不案发来!”蔡京罔知所以,奏云:“容臣退朝呼京尹叩问,续得覆奏。”京尹至,蔡以御前圣旨谕之。京尹云:“惟周邦彦课额增羡。”蔡云:“上意如此,只得迁就将上。”得旨:“周邦彦职事废弛,可日下押出国门。”隔一二日,道君复幸李师师家,不见李师师。问其家,知送周监税。道君方以邦彦出国门为喜,既至,不遇。坐久,至更初,李始归。愁眉泪睫,憔悴可掬。道君大怒,云:“尔往那里去?”李奏:“臣妾万死。知周邦彦得罪,押出国门,略致一杯相别,不知官家来。”道君问:“曾有词否?”李奏云:“有《兰陵王》词。今‘柳阴直’者是也。”道君云:“唱一遍看。”李奏云:“容臣妾奉一杯歌此词,为官家寿。”曲终,道君大喜,复召为大晟乐正。后官至大晟乐乐府待制。邦彦以词行,当时皆称美成词。殊不知美成文笔,大有可观。作《汴都赋》,如笺奏杂著,皆是杰作,可惜以词掩其他文也。当时李师师家有二邦彦:一周美成,一李士美,皆为道君狎客。士美因而为宰相。吁!君臣遇合于倡优下贱之家,国之安危治乱,可想而知矣!(张端义《贵耳集》下 )

案:此条所言,尤失实。《宋史·徽宗纪》:“宣和元年十二月,帝数微行,正字曹辅上书极论之,编管郴州。”又《曹辅传》:“自政和后,帝多微行,乘小轿子,数内臣导从,置行幸局。局中以帝出日,谓之‘有排当’。次日未还,则传旨,称疮痍不坐朝。始,民间犹未知,及蔡京谢表,有‘轻车小辇,七赐临幸’。自是邸报闻四方。”是徽宗微行,始于政和,而极于宣和。政和元年,先生已五十六岁,官至列卿,应无冶游之事。所云开封府监税,亦非卿监侍从所为。至大晟乐正,与大晟乐府待制,宋时亦无此官也。

宣和中,李师师以能歌舞称。时周邦彦为太学生,每游其家。一夕,值祐陵临幸,仓猝隐去。既而赋小词,所谓“并刀如水,吴盐胜雪”者,盖纪此夕事也。未几,李被宣唤,遂歌于上前。问谁所为,则以邦彦对。于是遂与解褐,自此通显。既而朝廷赐酺,师师又歌《大酺》、《六丑》二解。上顾教坊使袁祹问,祹曰:“此起居舍人新知潞州周邦彦作也。”问《六丑》之义,莫能对。急召邦彦问之,对曰:“此犯六调,皆声之美者,然绝难歌。昔高阳氏有子六人,才而丑,故以比之。”上喜,意将留行。且以近者祥瑞沓至,将使播之乐府,命蔡元长微叩之。邦彦云:“某老矣,颇悔少作。”会起居郎张果与之不咸,廉知邦彦尝于亲王席上,作小词赠舞鬟云:“歌席上,无赖是横波。宝髻玲珑欹玉燕,绣巾柔腻掩香罗。何况会婆娑。无个事、因甚敛双蛾。浅淡梳妆疑是画,惺松言语胜闻歌。好处是情多。”为蔡道其事。上知之,由是得罪。师师后入中,封瀛国夫人。朱希真有诗云:“解唱《阳关》别调声,前朝惟有李夫人。”即其人也(周密《浩然斋雅谈》下 )。

案:此条失实,与《贵耳集》同。云“宣和中”先生“尚为太学生”,则事已距四十余年。且苟以少年致通显,不应复以《忆江南》词得罪。其所自记,亦相抵牾也。师师未尝入宫,见《三朝北盟会编》。

周美成晚归钱塘乡里,梦中得《瑞鹤仙》一阕:“悄郊原带郭,行路永、客去车尘漠漠。斜阳映山落。敛余红、犹恋孤城阑角。凌波步弱。过短亭,何用素约?有流莺劝我,重解绣鞍,缓引春酌。不计归时早暮,上马谁扶,醉眠朱阁。惊飙动幕。犹残醉、绕红药。叹西园,已是花深无地,东风何事又恶?任流光过却,归来洞天自乐。”未几,方腊盗起,自桐庐拥兵入杭。时美成方会客,闻之,仓皇出奔,趁西湖之坟庵,次郊外。适际残腊,落日在山,忽见故人之妾,徒步,亦为逃避计。约下马小饮于道旁,闻莺声于木杪分背。少焉,抵庵中,尚有余醺,困卧小阁之上,恍如词中。逾月,贼平入城,则故居皆遭蹂践。旋营缉而处,继而得请提举杭州洞霄宫,遂老焉,悉符前作。美成尝自记甚详,今偶失其本,姑记其略,而书于编(《挥麈馀话》二 )。

明清《挥麈馀话》记周美成《瑞鹤仙》事,近于故箧中,得先人所叙,特为详备,今具载之。美成以待制提举南京鸿庆宫,自杭徙居睦州,梦中作长短句《瑞鹤仙》一阕。既觉犹能全记,了不详其所谓也。未几,青溪贼方腊起,逮其鸱张,方还杭州旧居,而道路兵戈已满,仅得脱死,始得入钱塘门,但见杭人仓皇奔避,如蜂屯蚁沸。视落日,半在鼓角楼檐间,即词中所云:“斜阳映山落。敛余晖、犹恋孤城阑角”者应矣。当是时,天下承平日久,吴、越享安闲之乐。而狂寇啸聚,径自睦州直捣苏、杭,声言遂踞二浙。浙人传闻,内外响应,求死不暇。美成旧居既不可住,是日无处得食,饥甚。忽于稠人中,有呼待制何往者,视之,乡人之侍儿,素所识者也。且曰:“日昃未必食,能舍车过酒家乎?”美成从之。惊遽间,连引数杯散去,腹枵顿解,乃词中所谓“凌波步弱。过短亭,何用素约?有流莺劝我,重解绣鞍,缓引春酌”。之句验矣。饮罢,觉微醉,便耳目惶惑,不敢少留,径出城北。江涨桥诸寺,士女已盈满,不能驻足。独一小寺经阁,偶无人,遂宿其上。即词中所谓“上马谁扶,醉眠朱阁”。又应矣。既见两浙处处奔避,遂绝江居扬州。未及息肩,而传闻方贼已尽据二浙,将涉江之淮、泗。因自计,方领南京鸿庆宫,有斋厅可居,乃挈家往焉。则词中所谓“念西园,已是花深无路,东风又恶”。之语应矣。至鸿庆,未几以疾卒,则“任流光过了,归来洞天自乐”。又应于身后矣。美成生平好作乐府,将死之际,梦中得句,而字字俱应,卒章又应于身后,岂偶然哉!美成之守颍上,与仆相知。其至南京,又以此词见寄。尚不知此词之言,待其死,乃竟验如此(《玉照新志》二 )。

案:此二条,当以《玉照新志》明清父绖所手记者为正。

周美成初在姑苏,与营妓岳七、楚云者游甚久。后归自京师,首访之,则已从人矣。明日,饮于太守蔡峦子高坐上。见其妹,作《点绛唇》曲寄之云:“辽鹤归来,故乡多少伤心事。短书不寄,鱼浪空千里。凭仗桃根,说与相思意。愁何际,旧时衣袂,犹有东风泪。”(王灼《碧鸡漫志》二 )

案:《吴郡志》自元丰至宣和,苏州太守并无蔡峦其人,仅崇宁间有蔡渭耳。渭,故相蔡确之子,后改名懋,与峦字不类,义亦与子高之字不相应。以他书所记先生事观之,则此说疑亦附会也。

周美成为江宁府溧水令,主簿之室,有色而慧,美成常款洽于尊席之间。世所传《风流子》词,盖所寓意焉(中略 )。词中“新绿”、“待月”,皆簿厅亭轩之名也。俞义仲云(《挥麈馀话》二 )。

案:明清记美成事,前后抵牾者甚多。此条疑亦好事者为之也。《御选历代诗馀》词话,引此条作“主簿之姬”,疑所见别有善本也。

著述二

《清真集》十一卷(《宋史·艺文志》 )

《清真先生文集》二十四卷(《攻媿集》、《郡斋读书志》同。《直斋书录解题》作《清真集》二十四卷 )

楼钥《清真先生文集序》:班孟坚之赋两都,张平子之赋二京,不独为五经鼓吹,直足以佐大汉之光明。诚千载之杰作也。国家定都大梁,虽仍前世之旧,当四通五达之会,贡赋地均,不恃险阻,真得囯家有德易以王之意。祖宗仁泽深厚,承平百年,高掩千古,异才间出,曾未有继班、张之作者。神宗稽古有为,鼎新百度,文物彬彬,号为盛际。钱塘周公,少负庠校隽声。未及三十,作《汴都赋》,凡七千言。富哉!壮哉!铺张扬厉之工,期月而成,无十稔之劳,指陈事实,无夸诩之过。赋奏,天子嗟异之,命近臣读于迩英阁,由诸生擢为学官,声名一日震耀海内,而皇朝太平之盛观备矣。未几,神宗上宾,公亦低徊不自表襮。哲宗始置之文馆,徽宗又列之郎曹,皆以受知先帝之故,以一赋而得三朝之眷,儒生之荣莫加焉。公之殁,距今八十余载,世之能诵公赋者盖寡,而乐府之词,盛行于世,莫知公为何等人也。公尝守四明,而诸孙又寓居于此。尝访其家集而读之,参以他本,间见手藁,又得京本《文选》,与公之曾孙铸裒为二十四卷。中更兵火,散坠已多,然足以不朽矣。公壮年气锐,以布衣自结于明主,又当全盛之时,宜乎立取贵显。而考其岁月,仕宦殊为流落,更就铨部试远邑,虽归班于朝,坐视捷径,不一趋焉。三绾州麾,仅登松班,而旅死矣。盖其学道退然,委顺知命,人望之如木鸡,自以为喜,此又世所未知者。乐府传播,风流自命,又性好音律,如古之妙解,“顾曲”名堂,不能自已,人必以为豪放飘逸高视古人,非攻苦力学以寸进者。及详味其辞,经史百家之言,盘屈于笔下,若自己出,一何用功之深,而致力之精耶!故见所上献赋之书,然后知一赋之机抒;见《续秋兴赋后序》,然后知平生之所安。磐镜乌几之铭,可与郑圃、漆园相周旋,而祷神之文,则《送穷》、《乞巧》之流亚也。骤以此语人,未必遽信,惟能细读之者,始知斯言之不为溢美耳。居闲养疴,为之校雠三数过,犹未敢以为尽。方淇水李左丞读赋上前,多以偏旁言之,因为考之群书,略为音释,阙其所未知者,以俟博雅之君子,非敢自比张载、刘逵为《三都》之训诂也。钥先世与公家有事契,且尝受廛焉。公之诗文,幸不泯没,钥之愿也。公讳邦彦,字美成,清真其自号。历官详见志铭云。制使待制陈公,政事之余,既刊曾祖贤良都官家集,又以清真之文并传,以慰邦人之思。君子谓是举也,加于人数等,类非文吏之所能为也。

晁公武《郡斋读书志》:《清真先生文集》,二十四卷。右周邦彦字美成之文也。神宗时,尝奏《汴都赋》七千言,上命近臣读于迩英阁,由诸生为学官。哲宗置之文馆,徽宗列之郎曹,尝守四明。故楼忠简公钥序而刻之。

陈振孙《直斋书录解题》集部别集类:《清真集》,二十四卷,徽猷阁待制钱塘周邦彦撰。元丰七年进《汴都赋》,自诸生命为太学正。邦彦博文多能,尤长于长短句,自度曲。其提举大晟府,亦由此,而他文未传。嘉泰中,四明楼钥始为之序,而太守陈杞刊之,盖其子孙家居四明故也。《汴都赋》已载《文鉴》。世传赋初奏,御诏李清臣读之,多古文奇字,清臣诵之如素所习熟者,乃以偏旁取之耳。钥为音释,附之卷末。

案:杞曾刻其曾祖舜俞《都官集》三十卷。《都官集》为先生叔邠所编。那为舜俞女夫,见蒋之奇《都官集序》,故并及先生集耳。

《清真杂著》三卷

《书录解题》集部别集类:邦彦尝为溧水令,故邑有词集。其后有好事者,取其在邑所作文记诗歌并刻之。

《操缦集》五卷

《书录解题》集部别集类:周邦彦撰。亦有前集中所无者。

国维案:右诗文集四种,今皆不传。《宋志》、《文集》仅十一卷,疑即楼《序》中所谓家集,而二十四卷本,则宋世通行之本也。今遗文尚存者,则有《汴都赋》(《宋文鉴》)、《重进汴都赋表》(《挥麈馀话》)、《敕赐唐二高僧师号记》(《严陵集》)。遗诗则钱塘丁立中重刻《汴都赋》附录。除录《宋诗纪事》外,尚有补辑。其目为:《过羊角哀左伯桃墓》一首、《凤凰台》一首、《仙杏山》一首(出《景定建康志》)、《曝日》一首(出《齐东野语》)、《天赐白》一首(出陈郁《藏一话腴》)、《春帖子》一首(出《合璧事类》)、《春雨》一首(出后村《千家诗》)、《赠常熟贺公叔隐士一首》(出《琴川志》)、《竹城》一首(出《江宁志》)、《投子山》一首、《宿灵仙观》一首、《芝术歌》一首(均出《茅山志》)。

而陈元靓《岁时广记》中,尚有《内制》、《春帖子》诗二断句,为丁氏所未录。又《宝真斋法书赞》(卷十八)、《郁氏书画题跋记》(卷一)各有一帖,浭阳端制军(方)藏有先生手迹,亦未见。至遗文,则《圣宋文海》、《播芳文粹》尚有之,未及检也。

《清真词》二卷、《续集》一卷

《书录解题》集部歌词类:周美成邦彦撰。多用唐人诗语 括入律,浑然天成。长调尤善铺叙,富艳精工,词人之甲乙也。

《注清真词》二卷

同上歌词类,曹杓季中注,自称一壶居士。

《片玉词》二卷

晋阳强焕序:文章政事,初非两途。学之优者,发而为政,必有可观;政有其暇,其游艺于咏歌者,必其才有余刃者也。溧水为负山之邑,官赋浩穰,民讼纷沓,似不可以弦歌为政。而待制周公,元祐癸酉春中为邑长于斯。其政敬简,民到于今称之者,固有余爱。而其尤可称者,于拨烦治剧之中,不妨舒啸,一觞一咏,句中有眼。脍炙人口者,又有余声,洋洋乎在耳,则其政有不亡者存。余慕周公之才名有年于兹,不谓于八十余载之后,踵公旧踪,既喜而且愧。故自到任以来,访其政事,于所治后圃,得其遗致,有亭曰“姑射”,有堂曰“萧闲”,皆取神仙中事。揭而明之,可以想像其襟抱之不凡。而又睹“新绿”之池,“隔浦”之莲,依然在目,抑又思公之词,其模写物态,曲尽其妙,方思有以发扬其声之不可忘者而未能。及乎暇日,从容式燕嘉宾,歌者在上,果以公之词为首唱,夫然后知邑人爱其词,乃所以不忘其政也。今欲广邑人爱之之意,故裒公之词,旁搜远绍,仅得百八十有二章,厘为上下卷。乃辍俸余,鸠工锓木,以寿其传,非惟慰邑人之思,亦蕲传之有所托,俾人声其歌者,足以知其才之优于为邑如此,故冠之以序,而述其意云。公讳邦彦,字美成,钱塘人也。淳熙岁在上章困敦孟陬月彊圉赤奋若。晋阳强焕序。

明毛晋跋:美成于徽宗时提举大晟乐府,故其词盛行于世。余家藏凡三本:一名《清真集》,一名《美成长短句》,皆不满百阕,最后得宋刻《片玉集》二卷,计词一百八十有奇,晋阳强焕为序。余见评注庞杂,一一削去,理其讹谬,间有兹集不载,错见清真诸本者,附补遗一卷。美成庶无遗憾云。若乃诸名家之甲乙,久著人间,无待予备述也。湖南毛晋识。

《四库全书总目》集部·词曲类:《片玉集》二卷,补遗一卷,宋周邦彦撰。邦彦字美成,钱塘人。元丰中,献《汴都赋》,召为太学正。徽宗朝,仕至徽猷阁待制,出知顺昌府,徙处州,卒。自号清真居士。《宋史·文苑传》称邦彦“疏隽少检,不为州里推重。好音乐,能自度曲,制乐府长短句,词韵清蔚”。《艺文志》载《清真居士集》十一卷,盖其诗文全集,久已散佚。其附载诗馀与否,不可复考。陈振孙《书录解题》载其词有《清真集》(当作《清真词》)二卷,后集一卷。此编名曰《片玉》,据毛晋跋,称为宋时刊本所题。原作二卷,其补遗一卷,则晋采各选本成之。疑旧本二卷,即所谓《清真集》,晋所掇拾,乃其后集所载也。卷首有强焕序,与《书录解题》所传合。其词多用唐人诗句隐括入调,浑然天成,长篇尤富艳精工,善于铺叙。陈郁《藏一话腴》谓其“以乐府独步,贵人学士市侩妓女,皆知其词为可爱”。非溢美也(下略)。

案:此疑旧本二卷,为直斋著录之《清真词》。“晋所掇拾,乃其后集。”误,辨见下。

《清真诗馀》(见郑瑶《景定严州续志》、黄昇花庵《绝妙词选》 )

《圈法美成词》(张炎《词源》卷下 ),

《详注周美成片玉集》十卷

漳江陈元龙少章注。

刘肃序:辞不轻措,辞之工也。阅辞必详其所以措,工于阅者也。措之非轻,而阅之非详,工于阅而不工于措,胥失矣,亦奚望焉?是知雌霓之诵,方脱诸口,而见谓知音白题,八滑之事既陈,而当世之疑已释。楛矢萍实,苟非推其所从,则是物也,弃物耳,谁欤能知?触物而不明其原,睹事而莫征所自,与冥行何别?故曰:无张华之博,则孰知五色之珍;乏雷焕之识,则孰辨冲斗之灵?况措辞之工,岂不有待于阅者之笺释耶!周美成以旁搜远绍之才,寄情长短句,缜密典丽,流风可仰。其征辞引类,推古夸今。或借字用意,言言皆有来历,真足冠冕词林。欢筵歌席,率知崇爱,知其故实者几何人斯?殆犹属目于雾中花、云中月,虽意其美,而皎然识其所以美,则未也。漳江陈少章家世以学问文章,为庐陵望族。涵泳经籍之暇,阅其辞,病旧注之简略,遂详而疏之,俾歌之者究其事、达其意,则美成之美益彰。犹获昆山之片珍,琢其质而彰其文,岂不快夫人之心目也。因命之曰《片玉集》云。庐陵刘肃必钦序。

阮元《四库未收书提要》:《详注周美成片玉集》十卷。周邦彦所撰《片玉词》二卷《四库全书》巳著录。此宋陈元龙注释本。元龙字少章,庐陵人。是书分春夏秋冬四景及单题杂赋诸体为十卷。元龙以美成词借字用意,言言俱有来历,乃广为考证详加笺注焉。

《清真集》二卷

明无名氏跋:隆庆庚午用复所司李藏元人巾箱本,命胥鲁颂照录讫。盟鸥园主人记。

王鹏运跋:右影元巾箱本《清真集》二卷,附《集外词》一卷。案:美成词传世者,以汲古毛氏《片玉词》为最著。近仁和丁氏《西泠词萃》所刻,即汲古本。此本二卷,百二十七阕,为余家所藏。末有盟鸥主人志语,盖明钞元本也。编次体例,与《片玉词》迥别,而调名字句,亦多不同。陈振孙《书录解题》云:“《清真集》二卷,后集一卷。”又毛子晋《片玉词》跋:“《美成词》一名《清真集》,一名《美成长短句》,皆不满百阕。”与此均不合。久欲刊行,以旧钞剥蚀过甚,无本可校而止。去年从孙驾航京兆丈,假得元刻庐陵陈元龙《片玉词》注本,编次体例与钞本正同,特分卷与题号异耳。爰据陈注校订,依式影写,付诸手民。其集中所无,而见于毛刻者,共五十四阕,为《集外词》一卷附后。毛本强序,陈注刘序,钞本不载,今皆补入。《美成词》又名《片玉词》,据序,即刘必钦改题也。光绪丙申春三月十有三日,临桂王鹏运鹜翁记。

案:先生词集,行于世者,今惟毛刻《片玉词》二卷;王刻《清真集》二卷,陈注《片玉集》十卷,则元刻仅存。又见仁和劳顨卿手钞振绮堂藏《片玉集》十卷,目录之下,略有注释,词中注多已削去,殆亦从陈本出。其古本,则见于《景定严州续志》、《花庵词选》者,曰《清真诗馀》;见于《词源》者,曰《圈法美成词》;见于《直斋书录》者,曰《清真词》、曰曹杓注《清真词》,又与方千里、杨泽民《和清真词》合刻者,曰《三英集》(见毛晋、方千里《和清真词跋》 )。子晋所藏《清真集》与王刊元本不同,其《氐州第一》一首作《熙州摘遍》,此宋人语,非元以后人所知,则其源亦出宋本。加以溧水本,是宋时已有七本。而陈注《片玉集》十卷、王刻《清真集》二卷,则为元本。毛跋之《美成长短句》,不识编于何时。别本之多,为古今词家所未有。溧水本编于淳熙庚子,故阕数虽多,颇有伪词。陈注十卷与王刻二卷,编次均同。方千里、杨泽民《和词》,既不据溧水本,又题《和清真词》,则必据《清真词》。今其次序,与陈注本王刊本正同,则此二本疑即出于直斋著录之《清真词》三卷。今以此数本比较观之,方、杨《和词》均至《满路花》而止(陈注本卷八之末,王刊本卷二第五十三阕 ),而陈注本、王刊本尚有《绮寮怨》以下三十一阕。疑宋本《清真词》二卷,当至《满路花》止,而《绮寮怨》以下即所谓后集。王刊元本以后集一卷合于下卷,而陈本则分前集为八卷,后集为二卷,虽皆出于《清真词》,然皆非《清真词》之旧矣。由此观之,则《清真词》三卷之编次,亦复不难推测。至毛刊《片玉词》,子晋谓出宋本,或据陈注本刘必钦序谓“片玉”之名,乃必钦所改题,溧水旧本,不应先有此名。然此本编次既与他本绝异,而所增词甚多,其中伪作间出,而其佳者,又绝非清真不办,且陈允平《西麓继周集》全从此本次第,足证宋末已有此本。又子晋未见陈注本,则亦无从改题为“片玉”,余疑刘序乃释“片玉”二字,特措辞不伦,此又元、明人常态,无足怪也。又疑《清真词》三卷,篇篇精粹,虽非先生手定,要为最先之本。考王灼《碧鸡漫志》,成于绍兴己巳,而书中已有“美成集中多新声”一语,则先生词集,绍兴间已盛行矣。《片玉》本强焕所编,又益以未收诸词,既编于数十年后,羼入他作,自不能免。惟子晋宋本之说,固无可疑也。

《大观礼书宾军等四礼》五百五卷,《看详》十二卷

《大观新编礼书吉礼》二百三十二卷、《看详》十七卷(均见《宋史·艺文志》 )

《祭服制度》十六卷(大观三年成,见《礼志》 )

《五礼》四百七十七卷(政和元年成,见《礼志》。此四种,疑即《五礼新仪》之长编也 )

《政和五礼新仪》二百四十卷(政和三年成,见《礼志》、《艺文志》 )

《徽宗御序》(题政和新元三月一日。文烦不录)

《尚书省牒议礼院知枢密院事郑居中等札子》奏:窃以礼有五经,而威仪至于三千。事为节文,物有防范,本数末度,形名比详。遭秦变古,书缺简脱。远则开元所纪,多袭隋余;近则开宝之传,间存唐旧。在昔神考,跻时极治,新美宪章,是正郊庙,缉熙先猷,实在今日。恭惟陛下,德备明圣,观时会通,考古验今,沿情称事,断之圣学,付之有司,因革纲要,既为礼书,纤悉科条。又载仪注,勒成一代之典,跨越三王之隆。臣等备员参订,复更岁月,悉禀训持,靡所建明。谨编成《政和五礼新仪》并序例,总二百二十卷,目录六卷,共一百二十六册。辨疑正讹,推本六经,朝著官称,一遵近制。上之御府,仰麈乙览,恭候宸笔裁定,其以治神人以辨上下。从事新书,其自今始,若夫搜补阙遗,讲明稀阔,告成功而示德意,则臣等顾虽匪材,犹当时顺圣意而成之。取进止牒,奉敕宜颁降牒至,准敕故牒。政和三年四月二十九日牒。

《书录解题》:《政和五礼新仪》二百四十卷,目录五卷,议礼局官知枢密院郑居中,尚书白时中、慕容彦逢,学士强渊明等撰。首卷祐陵御制序,次九卷御笔指挥,次十卷御制冠礼,余二百二十卷,局官所修也。

案:《宋史·职官志》:“议礼局,大观元年,诏于尚书省置,以执政兼领详议官二员,以两制充应,凡礼制本末,皆议定取旨。政和三年《五礼仪注》成,罢局。”今案《政和五礼新仪》卷首,尚书省牒后修书官衔名,则检讨官有郭熙、丁彬、王俣、莫俦、李邦彦、叶著、苏恒七人。详议官有宇文粹中、张漴、刘焕、强渊明、慕容彦逢五人。详定官白时中一人,而郑居中则不署局中何官,盖总领局事也。中无先生衔名,盖时已出知隆德府,不在经进之列。《新仪》前诸札子中,尚有检讨官俞昂(亦见《宋史·舆服志》 )、张邦光(政和元年 )二人,详议官薛昂(大观二年 )一人,均未列衔,当同是例。此外如刘昺尝领局事,先生尝为检讨官,则仅见《宋史》本传。史谓先生出知河中府,徽宗欲使毕礼书,留之,固在秉笔之列。而及《太常礼》就,大署欧阳,《六典注》成,但书林甫,虽进书之例宜然,亦后人所当考核者矣。局中成书千余卷,至宋末仅存《五礼新仪》(见《宋史·礼志》 )。今日传本,除阁本外,常熟瞿氏、归安陆氏、仁和丁氏、江阴缪氏,均有钞帙,中阙二十卷,各家相同。国维见汪钝翁家钞本,钝翁曾以传是楼宋本《校正后记》云:“宋本所缺者,无从校补。”则此书残阙久矣。

尚论三

先生家世钱塘,自祖父以上,均不可考。有名邠者,乃先生之从父。《咸淳志》云:“邠字开祖,嘉祐八年登进士第。熙宁间苏轼倅杭,多与酬唱,所谓周长官者是也。轼后自密州改除河中府,过潍州,邠时为乐清令,以《雁荡图》寄轼,有诗,轼和韵有“西湖三载与君同”之句。后轼知湖州,以诗得罪,邠亦坐罚金。元祐初,邠知管城县,乞复管城为郑州,有兴废补败之力。由是通判寿春府,见苏辙所行告词。后知吉州,官至朝请大夫、上轻车都尉。其丘墓在南荡山。邠系元符末上书人,崇宁初第,为上书邪等。政和五年,又为僧怀显序《钱唐胜迹记》。盖历五朝云。侄邦彦(《咸淳临安志·人物传》以《九朝通略》、《东坡年谱》及《乾道志》修 )。案:《茅山志》载先生《芝术歌序》云:“道正卢至恭得芝一本于术间,邦彦请乞于卢持寿叔父。”中有句云:“庐陵太守蕴仙风。”邠尝知吉州,故云“庐陵太守”。然则邠乃先生叔父也。《咸淳志·人物》尚有周邦式,字南伯,著名钱唐,中元丰二年进士,官至提点江东刑狱,知宿州、滑州,皆不赴,提举南京鸿庆宫。十二年,起知处州,不行。积官中大夫。其传即在先生传后。盖先生兄弟行,而亦知处州,亦提举南京鸿庆宫,可谓盛事。

先生子姓无考。《四库全书总目》:“《清波杂志》十二卷,《别志》三卷,宋周辉撰。辉字昭礼,邦彦之子。”案:辉书中载其父事,至绍兴中尚存,又事绝不与先生类,决非一人也。

先生有孙,与岳倦翁相知。《宝真斋法书赞》云:“嘉泰甲子十二月,舟过吴门,遇公之孙某,同上兰省。”但名字官阶,均不可考。曾孙铸,则嘉泰中与楼忠简共编定先生文集者也。案:《桯史》云:“辛稼轩守南徐,予来筮仕委吏。时以乙丑南宫试,岁前莅事,仅两旬即谒告去”云云。则倦翁于甲子十二月过吴门,实应乙丑省试。时先生之孙尚赴南宫,而曾孙已与攻媿编定先生文集。可知先生有数孙也。

先生冢墓在杭南荡山(《咸淳志》、《梦粱录》均同 ),故后裔自明州复徙于此。《咸淳志》云:“子孙今居定山之北乡”是也。

先生卒年,《宋史》、《东都事略》、《咸淳志》皆云“年六十六”,而据《玉照新志》,则先生实以宣和三年辛丑卒。以此上推,则当生于仁宗嘉祐二年也。

宋太学生额,熙宁初九百人,后稍增至千人。至元丰二年,诏增太学生舍为八十斋,斋三十人,外舍生二千人,内舍生三百人,上舍生百人(《宋史·选举志》 )。先生入都为太学生,当在此时。词中《西平乐序》:“元丰初,予以布衣西上,过天长道中。”亦足证也。

先生所历之官,为太学正、国子主簿、秘书省正字、校书郎、考工员外郎、卫尉少卿、宗正少卿、卫尉卿秘书监,所带之职则为直龙图阁、徽猷阁待制。所任之差遣,则在朝为议礼局检讨官,提举大晟府;在外则教授庐州、知溧水县、知河中府、知隆德府、知明州、知真定府、知顺昌府、知处州。河中真定、处州,均未之官。故楼攻媿序但云“三绾州麾”。至《挥麈馀话》谓先生尝为“秘书少监”,《浩然斋雅谈》谓“尝为起居舍人”,均不足信。胡仔《渔隐丛话》、王楙《野客丛书》称先生为周侍郎,亦误也。

先生交游殊不易考,其见于遗诗者,则有蔡天启、贺公叔。《片玉词》下《鬓云松令》一阕“送傅国华奉使三韩”。案:《宋史·高丽传》:“宣和四年高丽王俣卒,诏给事中路允迪、中书舍人傅墨卿奠慰,留二年而归。”(徐兢《宣和奉使高丽国经序》同 )国华当即墨卿字,时为中书舍人,故词中有“凤阁鸾坡,看即飞腾去”之句。时先生已卒,即未卒,亦不应复入京师,此词必系他人之作。又《片玉词》上有《水调歌头》一阕“中秋寄李伯纪大观文”。案:忠定初罢宣抚使,除观文殿学士,知扬州,在靖康元年九月,其罢左仆射为观文殿大学士,在建炎元年八月,十月 [1] 落职,至绍兴二年,复拜观文殿学士、湖广宣抚使,均在先生卒后。且忠定为观文殿大学士仅历两月,其词亦不似建炎倥傯时之作,其伪无疑。则先生与二人有交际否,殊不可考。其在议礼局,则上官同僚有郑居中等十数人。其提举大晟府,则僚属有徐伸幹臣(典乐 )、田为不伐(初为制撰官,后为典乐大司乐 )、姚公立(协律郎 )、晁冲之叔用(大晟府丞。然大晟府官制无丞,疑即是大乐令。官与太常寺丞同 )、江汉朝宗,万俟咏雅言,晁端礼次膺(均制撰官,次膺后为协律郎 )。其在顺昌,则与王性之相知。交游可考者,如此而已(徐伸见《挥麈馀话》,田为见《宋史·乐志》、《方伎·魏汉津传》,姚公立见《直斋录》,晁冲之见《独醒杂志》。江汉诸人见《铁围山丛谈》、《碧鸡漫志》。唯徐伸、晁冲之官大晟府在政和初,未必与先生提举同时耳 )。

先生于熙宁、元祐两党,均无依附。其于东坡,为故人子弟。哲宗初,东坡起谪籍,掌两制,时先生尚留京师,不闻有往复之迹。其赋汴都也,颇颂新法,然绍圣之中,不因是以求进。晚年稍显达,亦循资格得之。其于蔡氏,亦非绝无交际。盖文人脱略,于权势无所趋避,然终与强渊明、刘昺诸人,由蔡氏以跻要路者不同。此则强焕政事之目,或属谀词,攻媿委顺之言,殆为笃论者已。徽宗时,士人以言大乐,颂符瑞进者甚多。楼序、《潜志》,均谓先生妙解音律,其提举大晟府以此。然当大观、崇宁制作之际,先生绝不言乐。至政和末,蔡攸提举大晟府,力主田为而排任宗尧(事见《宋史·乐志》及《方伎·魏汉津传》 )。先生提举,适当其后,不闻有所建议,集中又无一颂圣贡谀之作。然则弁阳翁所记颇悔少作之对,当得其实,不得以他事失实,而并疑之也。

先生少年,曾客荆州。《片玉词》上有《少年游》“南都石黛扫晴山”一阕注云:“荆州作。”(《片玉集》无此注 )又《渡江云》词云:“晴岚低楚甸。”《风流子》词云:“楚客惨将归。”均此时作也。其时当在教授庐州之后,知溧水之前。集中《齐天乐》“绿芜凋尽台城路”一首,作于金陵,当在知溧水前后,而其换头云:“荆江留滞最久,故人相望处,离思何限。”此其证也。又《琐窗寒》词云:“似楚江暝宿,风灯零乱,少年羁旅。”时先生方三十余岁,虽云“少年”可也。

先生《友议帖》(见《宝真斋法书赞》 ):“罪逆不死,奄及祥除,食贫所驱,未免禄仕。此月挈家归钱唐,展省坟域,季春远当西迈。”此帖岁月虽不可考,味“西迈”一语,或即在客荆州之际。果尔,则在荆州,亦当任教授等职。

先生游踪,或至关中,故有《西河》“长安道”一阕。惟此词真伪,尚不可定,又无他词足证。至《苏幕遮》词所云:“家在吴门,久作长安旅。”则以汴都为长安也。

先生出知隆德府,当在政和二三年之交,《五礼新仪》进于政和三年四月二十九日。书中不列衔,盖已莅潞州矣。至五年,徙知明州,.则在潞州盖及二年以上。

先生以直龙图阁知明州,在政和五年。其次年即以显谟阁待制毛友代之,见乾道《四明图经》,《太守题名记》(《宝庆》、《延祐》,二志同 )则其入为秘书监,即在次年也。

先生出知顺昌府,据《鸡肋编》,在王寀、刘昺获罪之后。而《挥麈后录》载开封尹盛章命其子并释昺《和寀诗》有“来年庚子”之语,则必在宣和己亥(元年 )以前。又案:《昺传》:“昺免死,长流琼州,乃刑部尚书范致虚为请。”考致虚于重和元年九月自刑部尚书为尚书右丞,则寀、昺获罪必在重和元年九月前。先生出外,亦在是岁矣。

先生晚年,自杭徙居睦州,故《严陵集》有先生《敕赐唐二高僧师号记》。景定《严州续志》载州校书板有《清真集》、《清真诗馀》。以此,集中《一寸金》词恐亦在睦州时改定也。

宋时钱唐词人以先生与潘阆为最著,而二人身后毁誉,适得其反,可谓有幸有不幸矣。逍遥获罪之事,宋人所记亦不一,谓“太宗晚年烧炼丹药,潘阆尝献方书,惧诛,匿舒州潜山寺为行”者,《刘贡父诗话》之说也。谓“阆为秦王记室参军,王坐罪下狱,捕阆急,阆自髡其发,后编置信上”者,叶绍翁《四朝闻见录》之说也。谓“坐卢多逊党,追捕,变姓名,僧服入中条山”者,沈括《梦溪笔谈》之说也。谓“太宗大渐时,阆与内侍王继恩等,谋立太祖之孙惟吉,寻悉诛窜”者,《挥塵馀话》之说也。《宋史·王继恩传》言阆与继恩交通状,而不及易储事。《吕端传》言继恩等谋立楚王元佐,而不及太祖孙惟吉(案:元佐亦字惟吉,疑即一事 )。参考诸说,知阆曳裾王门,纳交宦侍,至以布衣与人家国事,决非高蹈之士。徒以东坡盛称其诗,陆子适跋《逍遥集》,遂以杨朴、魏野比之,殊为失实。先生立身颇有本末,而为乐府所累,遂使人间异事皆附苏秦,海内奇言尽归方朔。廓而清之,亦后人之责矣。

先生《汴都赋》变《二京》、《三都》之形貌,而得其意,无十年一纪之研炼,而有其工。壮采飞腾,奇文绮错。二刘博奥,乏此波澜;两苏汪洋,逊其典则。至令同时硕学,只诵偏旁;异世通儒,或穷音释。然在先生,犹为少作已!

《重进汴都赋表》,高华古质,语重味深,极似荆公制诰表启之文。末段仿退之《潮州谢上表》,在宋四六中,颇为罕觏。进《五礼新仪札子》,语尤简古,又与《重进(汴都)赋表》同一机抒。时先生虽已在外,疑亦出其手也。

先生诗之存者,一鳞片爪,俱有足观。至如《曝日》诗云:“冬曦如村酿,微温只须臾。行行正须此,恋恋忽已无。”语极自然,而言外有北风雨雪之意,在东坡和陶诗中犹为上乘,惜仅存四句也。

陈元靓《岁时广记》有先生内制《春帖子》三断句。案:宋制,《春帖子》词,均翰林学士为之,先生未任此官,殆为人代作耶?

先生诗文之外,兼擅书法。岳倦翁《法书赞》称其“体具态全”。董史《皇宋书录》谓其“正行皆善”。又石刻铺叙《凤墅堂帖》第二十卷中刻有周清真书。古人能事之多,自不可测也。

先生于诗文,无所不工,然尚未尽脱古人蹊径。平生著述,自以乐府为第一。词人甲乙,宋人早有定论,惟张叔夏病其意趣不高远。然北宋人如欧、苏、秦、黄,高则高矣,至精工博大,殊不逮先生。故以宋词比唐诗,则东坡似太白,欧、秦似摩诘,耆卿似乐天,方回、叔原,则大历十子之流。南宋惟一稼轩,可比昌黎。而词中老杜,则非先生不可。昔人以耆卿比少陵,犹为未当也。

先生之词,陈直斋谓其“多用唐人诗句 括入律,浑然天成”。张玉田谓其“善于融化诗句”。然此不过一端,不如强焕云:“模写物态,曲尽其妙。”为知言也。

山谷云:“天下清景,不择贤愚而与之,然吾特疑端为我辈设。”诚哉是言,抑岂独清景而已。一切境界,无不为诗人设,世无诗人,即无此种境界。夫境界之呈于吾心,而见于外物者,皆须臾之物,惟诗人能以此须臾之物,镌诸不朽之文字,使读者自得之,遂觉诗人之言,字字为我心中所欲言,而又非我之所能自言。此大诗人之秘妙也。境界有二:有诗人之境界,有常人之境界。诗人之境界,惟诗人能感之,而能写之,故读其诗者,亦高举远慕,有遗世之意,而亦有得有不得。且得之者亦各有深浅焉。若夫悲欢离合,羁旅行役之感,常人皆能感之,而惟诗人能写之。故其入于人者至深,而行于世也尤广。先生之词,属于第二种为多。故宋时别本之多,他无与匹。又和者三家,注者二家(强焕本亦有注,见毛跋 )。自士大夫以至妇人女子,莫不知有清真,而种种无稽之言,亦由此以起。然非入人之深,乌能如是耶?

楼忠简谓先生“妙解音律”,惟王晦叔《碧鸡漫志》谓:“江南某氏者,解音律,时时度曲。周美成与有瓜葛,每得一解,即为制词。故周集中多新声。”则集中新曲,非尽自度。然“顾曲”名堂,不能自已,固非不知音者。故先生之词,文字之外,须兼味其音律。惟词中所注宫调,不出“教坊十八调”之外。则其音非大晟乐府之新声,而为隋、唐以来之燕乐,固可知也。今其声虽亡,读其词者,犹觉拗怒之中,自饶和婉。曼声促节,繁会相宣;清浊抑扬,辘轳交往。两宋之间,一人而已。

先生逸词,除毛氏所录《草堂》数阕外,罕有所见。只《乐府雅词拾遗》下有《南歌子》一首,《能改斋漫录》载先生增王晋卿“烛影摇红”半阕耳。惟伪词最多,强焕本所增,强半皆是。如《片玉词》上《青玉案》“良夜灯光簇红豆”一阕,乃改山谷《忆帝京》词为之者,决非先生作,不独《送傅国华》、《寄李伯纪》二首,岁月不合也。

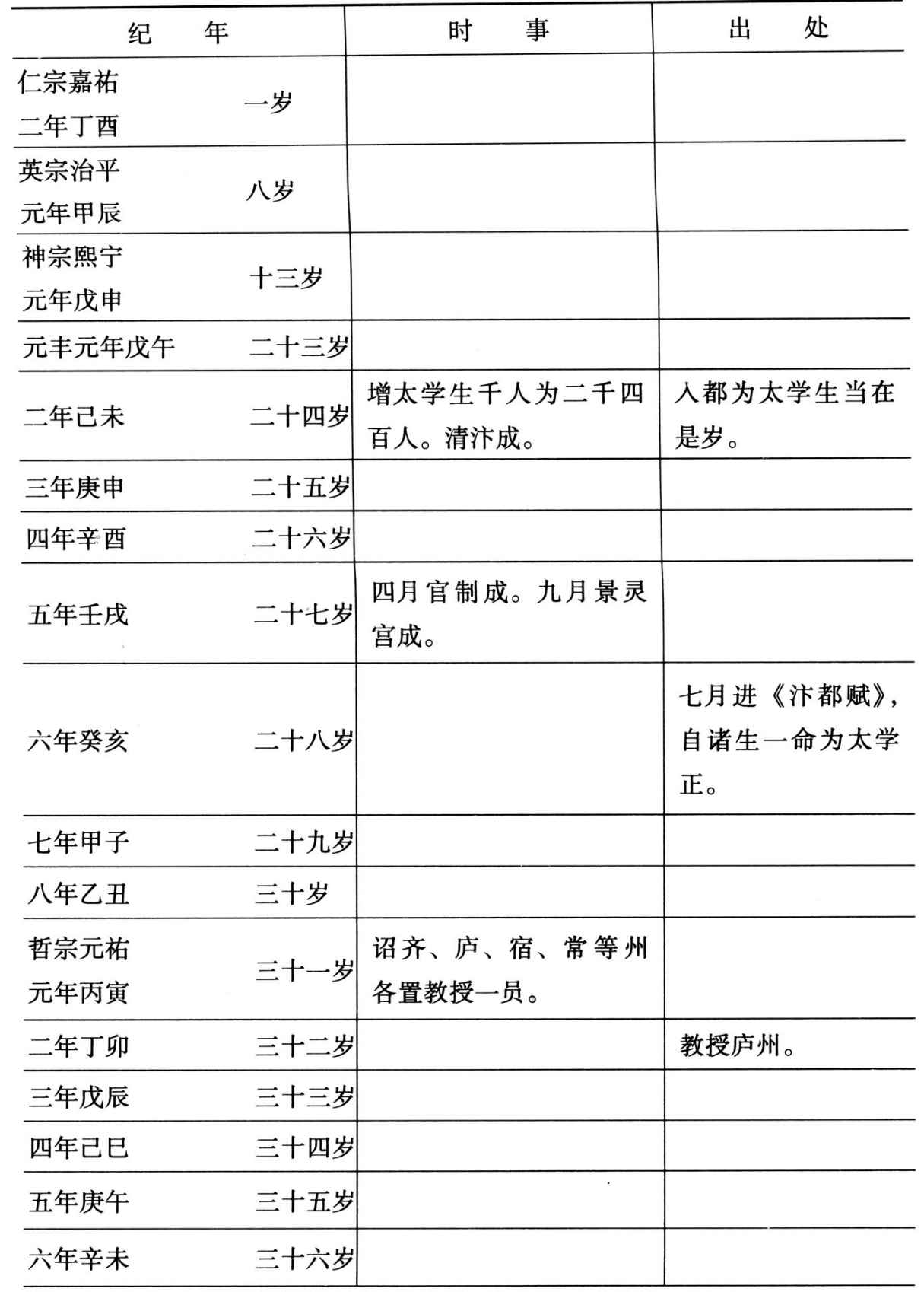

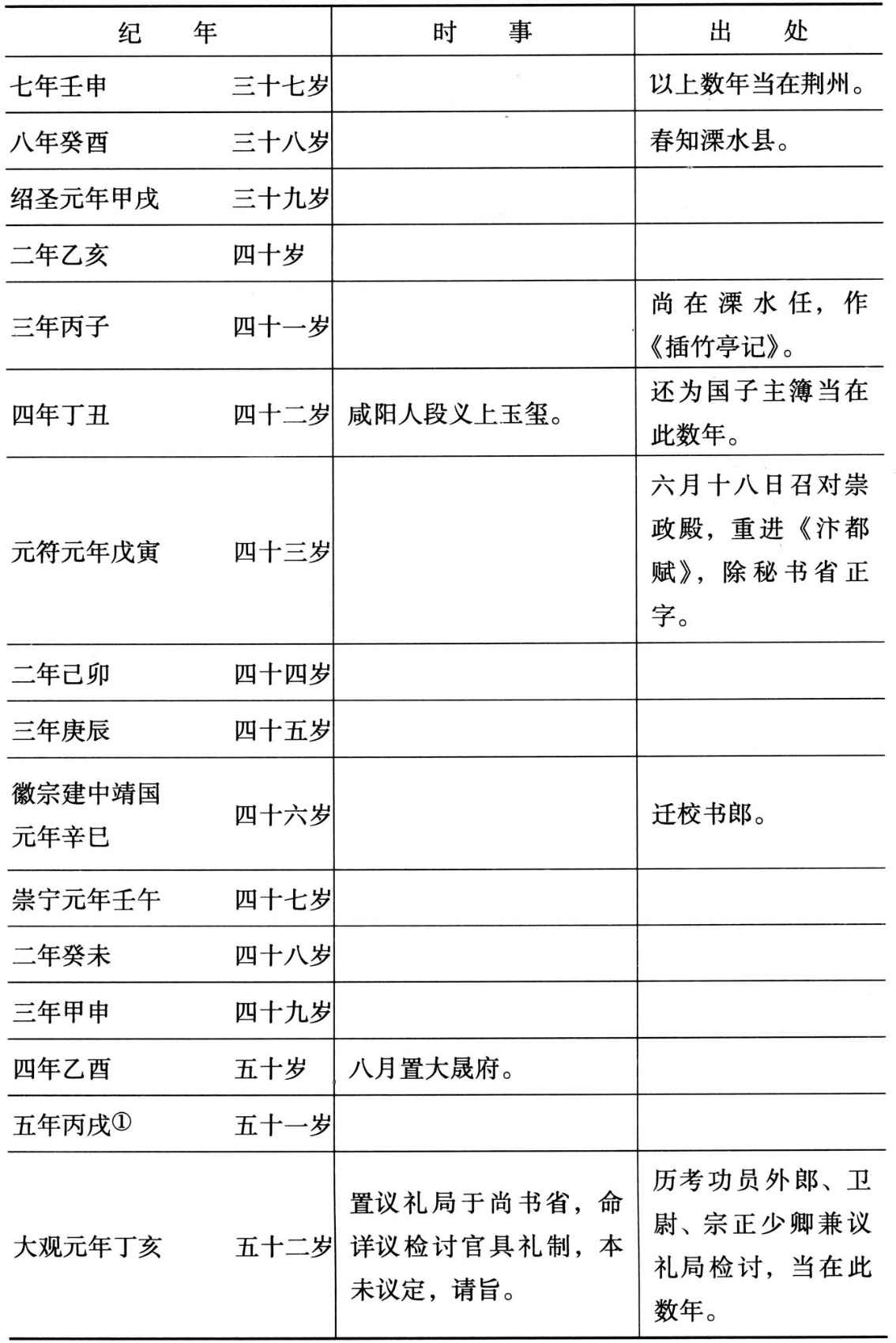

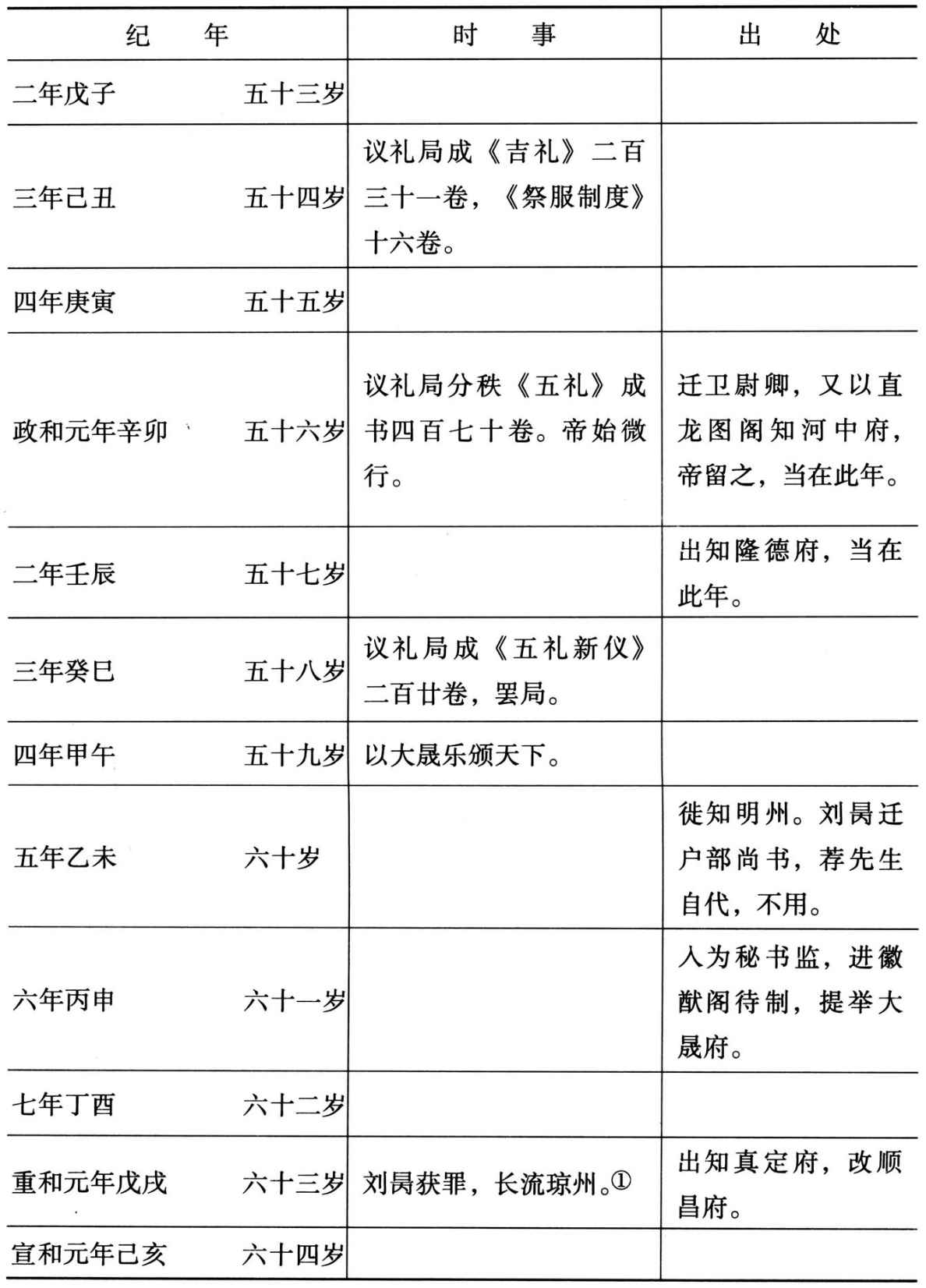

年表四

* * *

[1] “十月”,原作“十日”,据罗本改。