墨子之书,篇数多寡,古今已有不同。毕沅云:

墨子七十篇,见《汉书·艺文志》。隋以来为十五卷,目一卷,见《隋书·经籍志》。宋亡九篇,为六十一篇,见《中兴馆阁书目》。实六十三篇。后又亡十篇,为五十三篇,即今本也。本存《道藏》中,缺宋讳字,知即宋本。

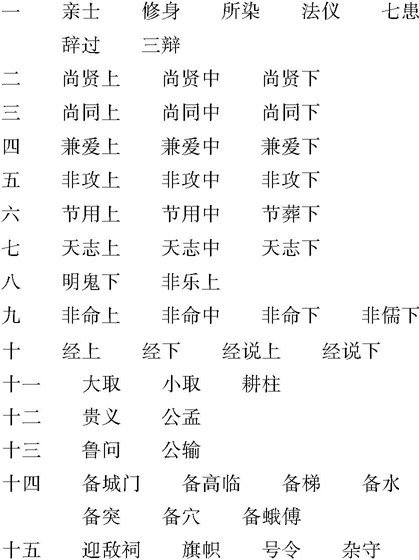

今将今本十五卷目录列后:

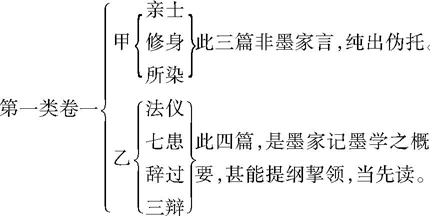

此十五卷,胡适于《哲学史大纲》卷上,分为五组。其言云:

第一组,自《亲士》至《三辩》,凡七篇,皆后人假造。前三篇全无墨家口气。后四篇,乃根据墨家之余论而作者。

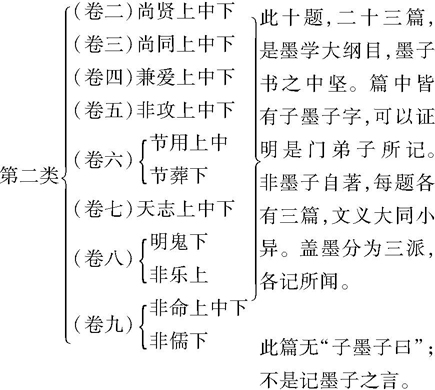

第二组,《尚贤》三篇,《尚同》三篇,《兼爱》三篇,《非攻》三篇,《节用》两篇,《节葬》一篇,《天志》三篇,《明鬼》一篇,《非乐》一篇,《非命》三篇,《非儒》一篇,凡二十四篇,大抵皆墨者演墨子之学说而作。其中有许多后人所加入。《非乐》、《非儒》两篇,更可疑。

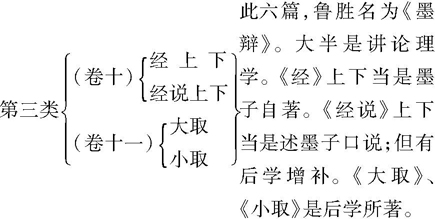

第三组,《经》上下,《经说》上下,《大取》、《小取》,既非墨子之书,亦非墨者记墨子学说之书。殆即庄子《天下篇》所谓别墨所为。此六篇之学问,决不是墨子时代所能发生。况其中所言与惠施,公孙龙最为接近。惠施,公孙龙之学说,几全在此六篇内。故我以为此六篇乃惠施公孙龙时代之别墨所作。

第四组,《耕柱》,《贵义》,《公孟》,《鲁问》,《公输》,此五篇乃后人将墨子一生言行辑聚而成。与儒家之《论语》相同。其中许多材料,比第二组更为重要。

第五组,自《备城门》以下至《杂守》,凡十一篇,所记墨家守城备敌之法。

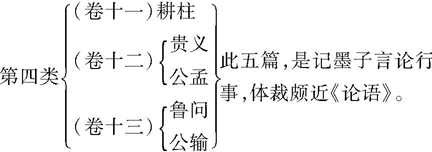

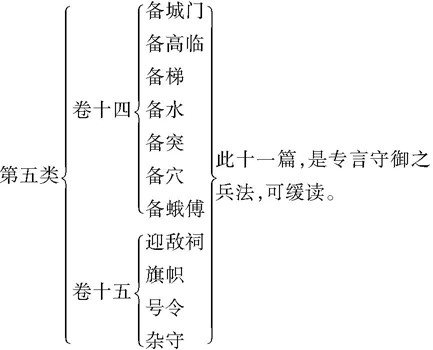

梁启超因其方法,而于所著《墨子学案》为之分类如下:

梁胡所分,大同小异;独于《经》上下、《经说》上下、《大取》、《小取》六篇,一以为墨子所自著,或弟子所记;一以为别墨所作,绝与墨子无关。斯为大异之点耳。其以《修身》、《亲士》、《当染》诸篇,为后人伪托,亦本孙诒让。孙氏《墨子间诂自序》云:

《修身》、《亲士》诸篇,谊正而文靡,校之他篇殊不类;《当染篇》又颇涉晚周事,非墨子所得闻;疑皆后人以儒言缘饰之,非其本书也。

其说《亲士》、《修身》二篇,为伪托,与毕沅适相反。毕云:

《亲士篇》与《修身篇》无称“子墨子云”,疑翟所自著也。

以余论之,两说所据之理,均似未能充足。毕氏以无“子墨子云”,便谓为墨子之自著,则《墨子》书中如此等普通之言论,反为墨子之自著;而他篇如《尚同》、《兼爱》、《非攻》等重要主义反无墨子之文;未免不近情理。至孙梁胡以辞旨近儒,又疑为伪托,夫亲士修身,诸子之言治者多不能外;墨子之偶同儒家,何足为异?且诸氏谓辞旨不近墨子,自吾观之,其足以表墨学特别之精神者正甚众。如《亲士篇》云:

吾闻之曰:“非无安居也,我无安心也;非无足财也,我无足心也。”是故君子自难而易彼;众人自易而难彼。君子进不败其志;内究其情。虽杂庸民,终无怨心,彼有以自信者也。

此文毕沅解之云:

“非无安居也,我无安心也;非无足财也,我无足心也。”言不肯苟安,如好利之不知足。“君子自难而易彼。”言自处于难,即躬自厚而薄责于人之义。“虽杂庸民,终无怨心。”言遗佚不怨。

夫以毕氏所释,则宜乎其近儒也。然以余观之:“非无安居也,我无安心也;非无足财也,我无足心也。”谓我非无安居,但为天下有不安之故,吾心亦不安,故我亦无安居也;我非无足财,但为天下有不足之故,吾心亦不足,故我亦无足财也;此荀子所谓,“墨子之言昭昭然为天下忧不足也”。“君子自难而易彼,众人自易而难彼。”谓君子以艰难自任,而以安乐与人。“虽杂庸民,终无怨心,彼有以自信者也。”“信”“伸”古今字。谓虽处平民之位,亦无怨心,何也?在社会努力,经能自伸,不必为官也。然则此正墨突不黔之义。其表示墨学之精神为何如也?又如《修身篇》云:

藏于心者无以竭爱;动于身者无以竭恭;出于口者无以竭驯。畅之四支,接之肌肤,华发隳颠,而犹弗舍者,其惟圣人乎?

此文“驯”字,注者均多作雅驯解。窃以“驯”“训”古通。无以竭者惟恐不能竭之谓。“藏于心者无以竭爱”,谓藏于心者惟恐无以竭其无穷之爱。“动于身者无以竭恭”,谓动于身者惟恐无以竭其无穷之敬。“出于口者无以竭驯”,谓出于口者惟恐无以竭其无穷之教也。是以畅之四支,华发隳颠,行犹弗懈,此其大意也。然则其表示墨学之精神为何如乎?又云:

志不疆者智不达;言不信者行不果;据财不能与人者不足与友。

此则墨学兼爱果毅之精神为何如邪?孰谓《亲士》、《修身》二篇非墨家言,无墨家语气乎?然遂谓其尽出自墨子手,则又不尔也。盖墨子之说,而墨学者论述之也。至于《所染》一篇,颇有墨子后事,疑必墨子以后之述作。然此文亦见《吕氏春秋》,名为《当染篇》。《淮南·说林训》亦有“墨子见练丝而泣”之说。则墨子见染丝一事,当非虚构。而《吕氏春秋》为古代之类书,又必为吕氏录墨子之文,而非墨子书袭自吕氏,又可知也。吾意墨子本固有此等之言,或此等之文,而后之学者展转传述,各有增加。汪中云:墨子盖尝见染丝者而叹之,为墨之学者增成其说耳。 正如《春秋》笔削于孔子,而左氏补孔子卒后事也。《法仪》《七患》《辞过》《三辩》诸篇亦大略如此。

自《尚贤上篇》至《非儒下篇》共二十三篇,梁氏谓此为墨子学大纲,墨书中坚。斯言固然。其谓每题各有三篇,文义大同小异,即“墨分为三”之说。其言殆本于俞樾。俞氏《墨子间诂序》云:

墨子死而墨分为三:有相里氏之墨;有相夫氏之墨;有邓陵氏之墨。今观《尚贤》,《尚同》,《兼爱》,《非攻》,《节用》,《节葬》,《天志》,《明鬼》,《非乐》,《非命》,皆分上中下三篇,字句小异,而大致无殊。意者此乃相里相夫邓陵三家相传之本不同,后人合以成书,故一篇而有三乎?墨氏弟子,网罗放失,参考异同,具有条理;较之儒分为八,至今遂无可考者,转似过之。

此其说实可谓似是而非。何也?墨子此等虽有三篇,然不过文字之大同小异而已,其旨固无大殊异者也。韩非所谓“儒分为八,墨离为三”,其异同之故,今虽不可得知;然今诗有《四家》,《春秋》有三传;其歧异当不至如儒之八,如墨之三也。然四家之诗,与三家之《春秋》,尚有绝殊相反之处。而今之《墨子》凡有三篇者,乃独无绝殊相反之语。何邪?则所谓墨离为三,与《墨子》书之上中下三篇绝无关系,可断言也。余意墨子随地演说,弟子各有纪录,言有时而详略,记有时而繁简,是以各有三篇。当时演说,或不止三次,所记亦不止三篇。然古人以三为成数,《论语》“其心三月不违仁”,《说文》“手之列多不过三”,是也。故编辑《墨子》书者,仅存三编,以备参考,其或以此乎。

《经》上下两篇当为墨子所自著。故诸篇不称经,而独此称经。若为别墨之书,入于《墨子》书内,墨子弟子不应仍以经称之。弃本师而崇外道,墨者之徒必不尔也。孟胜之死,而弟子患无巨子。则墨教之传,盖甚有统系,安有不经其师说,而妄经他人者乎?斯则梁氏之言,比胡氏为允,明矣。然胡氏之说,盖本于孙诒让;而梁氏之说,则略本于毕沅。毕于《经上篇》注云:

此盖翟自著,故号曰经。中亦无子墨子曰云云。

而孙氏则于《经篇》上注云:

以下四篇,皆名家言;又有算术及光学重学之说,精妙简奥,未易宣究;其坚白异同之辩,则与公孙龙书及庄子《天下篇》所述惠施之言相出入。庄子又云:“相里勤之弟子,五侯之徒,南方之墨者,苦获,已齿,邓陵子之属,俱诵《墨经》,而倍谲不同,相谓别墨;以《坚白》、《异同》之辩相訾。以觭偶不件之词相应。”庄子所言,即指此经。

盖孙氏亦以《经》及《经说》四篇为别墨之著作也。然既曰别墨,别墨之义暂用俗解详末篇。 是仍不离墨宗,又安知不原出于墨子?焉能谓其尽无墨子之著作乎?近有章士钊著《名墨訾应论》。其大略云:

墨惠两家,凡所同论之事,其义莫不相反。且细绎两家之辞意,似惠子诸义先立,而墨家攻之。公输般九设攻城之机变,而墨子九拒之者。然以如此互相冰炭之两宗,并为一宗,谓此一是二,夫亦可谓不思之甚矣。

由右之说,惠施之不为正墨,盖无疑义。然则如鲁胜言以惠施为别墨何如?以墨子之说考之:设非在墨家垣墙之外,其于墨子之本旨,将不僢驰若是之远也。谓为别墨,亦无有是处。

虽然,名墨相对,其关系究有可言。惠施与墨家俱有事于名。特施为譥者,而墨为非譥,其中鸿沟甚大。

此则以《墨经》决非为惠施之徒所作,且施龙辈亦不得为别墨也。然则章氏究以为何人所作乎?其言曰:

墨子自著之《辩经》久已亡绝。《辩经》中巍然自立之定义,使其层累成为一科,不合与人角智之性者,必较今存之六篇为多且详。以施龙之出,后于墨子;墨子固不得如预言者流,知某时将有譥者某某,求胜于彼而先设驳义若干条以为之备也。其后墨者传《经》,节节遇有名家者流,相与诘难,因释经以拒之;而后起诸问,《经》中焉能备载;其徒势不能不以各所崇信,诠解师说。诠解不同,而派别以起。今之六篇,殆墨子之弟子所撰述。惟其为相里勤五侯之徒乎?抑南方之墨者,苦获,已齿,邓陵子之属乎?俱无可考。要之,此与其徒俱诵之《墨经》迥乎不同。而为其徒之一派,半述半创,以抗御名家之譥者如施龙辈焉。则愚所自信为千虑一得,无可置疑者也。

章说亦似持之有故,言之成理,然则姑就章说而论:今之《墨经》,虽尽非墨子自著之旧;而亦从墨子原著增损而来,故相沿而称为《经》。亦不得谓其与墨子无关,尽无墨子之文也。

名理之学,自孔子倡为正名之说。而战国诸子,皆大受影响。墨子尤为精详。自汉以后,斯学遂少。今欲略明古代绝学,则《经》及《经说》、大小《取》等六篇,为读《墨子》者最要之著作,斯固然矣。然吾以为《亲士》以下,《非命》以上,《耕柱》以下,《公输》以上,属于德者也;《经》及《经说》等六篇,属于知者也;《备城门》以下,属于术者也。知者,所以推行其德;术者,乃所以维持其德也。无其知,则道德之根本学说不能成立,何以推行?无其术,则我虽非攻而人将攻我,何以自存?故在墨学之中,斯三者实皆并重而无轻重之可分者。然而今人所研究,则独在于《经说》等为多,斯固学人好奇之性,亦以见今人之重知力而轻道德也。至论墨学之纲要,则友人胡韫玉之说颇为得之。其说云:

墨子志在救世。世之相争斗也,其故有二。一则以物力不足供所求,于是以饮食之微,致有攘夺之事。一则国家界限太明,于是以细末之故,致有兵戈之举。墨子有见于此。一以节用救之。一以兼爱救之。其节用也,故非礼,非乐,短丧。其兼爱也,故尚同,法天。节用,兼爱,为墨子学说之中坚。余尝读《墨子》全书,而绎其义,确然知墨子志切救世,而有其术也。人生不能无欲,欲而不给于求也则争。儒家之制欲,以法禁已然,以礼防未然。墨子则务清其源。战争生于攘夺,攘夺生于不足,不足生于奢侈。使天下之人还醇返朴,即无不足之虞;亦即无战争之患。所以务为节俭。宫室衣服饮食舟车,取足于用而止。不仅宫室衣服饮食舟车已也,礼乐亦为具文,所以非礼乐而节葬。故曰“国家贫,则语之以节用节葬;国家喜音沉湎,则语之以非乐非命”。然而墨子之节俭,并非过于自苦,如庄子之言,但不为奢侈靡丽之观而已。其为宫室也,高足以辟润泾;边足以圉风寒;上足以待霜雪;墙足以别男女。其为衣服也,冬足以轻且暖;夏足以轻且凊。其为饮食也,足以增气充虚,强体适腹。其为舟车也,足以任重致远。居处衣服饮食交通皆为人生必要之具。故墨子皆取足适用。故不为峻宇雕墙,而亦不为穴居野处;不为锦绣靡曼,而亦不为衣皮带茭;不为食前方丈,而亦不为素食分处;不为文采刻镂,而亦不为不移不至。墨子之节用,岂可厚非哉?虽然,节用,果足以救世乎?墨子于物质上,既以节用救之;更于精神上,以兼爱救之。故曰:“圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。”乱何自起?起不相爱。交相恶则交相责;交相责则战争之事起矣。交相爱则交相让;交相让则战争之事弭矣。战争起于交相责,弭于交相爱。兼爱者天下之大利也。是以墨子倡之。故曰:“视人之国如其国;视人之家如其家;视人之身如其身。”又曰:“饥寒疾病死亡,人之事,皆我之事也。”墨子日以兼爱召天下,天下卒莫能从之。墨子以为由于不知尚同。于是更为尚同之说。人与人,家与家,邑与邑,相争相斗,群共非之。国与国相争相斗,无有非之者。知有小同不知有大同也。辟如入人园圃,而窃其桃李,父不以为子,兄不以为弟,谓之曰贼人;入人之国,而窃其土地,父兄荣之,宗族宠之,谓之曰仁人。此不知尚同故也。尚同之本在于法天。天之于人,兼爱兼利,无所偏倚;故父母君师皆不足法,惟天乃足法。天者万民之父母,同之极也。墨子学说之条贯如是。而其推行之方法:一主有鬼之论。以为鬼神能操赏罚之柄。人为善,鬼必赏之;人为恶,鬼必罚之。天下之乱由于人之不畏鬼。故明鬼以已乱。一主尚贤之论。治国之要,在于兼王;兼王者,合众人之贤以为贤。贤者之于人国家,能使危者安,亡者存。故曰:“国有贤良之士众,则国家之治厚;贤良之士寡,则国家之治薄。”兼者治厚,兼愈多则治愈厚。兼王之极致,在位皆贤。不义不富,不义不贵,不义不亲,不义不近。而富者,贵者,亲者,近者,亦退而自谋,天下遂无有不善之人矣。天下之人尽归于善,唐虞三代之隆可坐而致也。统观墨子之说,洵足以治淫僻昏乱之国家。惟刻苦自厉,使人难行,异乎儒家之近于人情。故其学不昌也。近人情者,人乐其道,而从之者众,虽不能似,可以伪为;过于情者,人苦其道而不从。此后世之所以多伪儒,无伪墨也。然而以此愈见墨学之卓矣。

此说发挥墨学之精神,可谓善矣,然其所谓“小同大同”之说,在墨子谓之“知类”,而非尚同之义也。墨子之“尚同”,谓人民不下比而上同乎其上,家人上同于家长,里人上同于里长,由是而天下之人上同于天子,天子上同于天,是尚同之义也。且吾以为墨子唯一之主义在乎兼爱。而所以行此兼爱之主义,则有其道焉。兼爱者兼爱天下之人也。然天下之人甚众,又非一己所能毕事也。必使天下之人交相爱而不相害,是故非攻。攻战之事,起于义与利之争;一人一义,一国一义,则是非相争而攻战以起;欲息其争莫若尚同一义,是故尚同。同莫大于天,故尚同以天为准,故明天志。利之争起于不足,不足生于奢侈;欲救奢侈之弊,莫若节俭,故贵节用。葬与乐,皆当时之甚奢侈者也,故非乐节葬。儒者之末流,淫于礼乐,实与节用相违,是故非儒。执有命之说者使人不从事,则不能生财而徒耗财,亦与节用之旨相戾,是故非命。非命则人或将因而不信天志,则在朝之君将无所敬,而在野之民亦失其所畏,是故明鬼。然徒善不足以为政,必在乎得其人,是故尚贤。然善必有诸己然后求诸人,恶必无诸己而后非诸人;未有己不自爱而能爱人者也,未有己不自善而能善人者也;故贵修身。此墨子欲推行其兼爱之主义而立说以教人者也。然我立说以教人,而世亦必有立说以破我者,则论理不可以不明也。故有《经》与《经说》等诸篇;所以使吾说为不刊之定论,而推行吾之主义者也。然而天下之人,未必尽听吾言,而不攻战也。则守御之法不可以不寻究。是故有《备城门》、《备高临》诸篇。此墨学之大略,亦即《墨子书》诸篇之条贯也。